GLI ALLEATI RESTANO A KABUL MA CON FORZE INCONSISTENTI

Il 15 ottobre il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha annunciato la rinuncia all’ambizioso piano di concludere la partecipazione al conflitto afghano entro la fine del suo mandato.

Obama ha infatti rinnovato, pur riducendola ulteriormente nei numeri, la missione militare delle forze USA e alleate a Kabul perché la sicurezza sul terreno resta troppo fragile e le forze afghane hanno dimostrato nella recente battaglia di Kunduz City di non potercela fare da sole.

L’annuncio decreta il fallimento anche dell’ultimo dei tre pilastri della politica estera obamiana basati sul ritiro militare dall’Iraq, dall’Afghanistan e la chiusura del carcere speciale di Guantanamo.

In Iraq gli statunitensi sono dovuti tornare dopo il ritiro affrettato del 2011 e i risultati contro lo Stato Islamico non sono certo incoraggianti, dall’Afghanistan il ritiro è posticipato ora al 2017 con prospettive grigie per la stabilità del Paese asiatico e Guantanamo è ancora aperta: i prigionieri oggi sono solo 116 (molti dei quali non vogliono essere trasferiti nei Paesi d’origine dove verrebbero torturati) e buona parte di coloro che sono stati liberati sono poi tornati al jihad.

In Iraq gli statunitensi sono dovuti tornare dopo il ritiro affrettato del 2011 e i risultati contro lo Stato Islamico non sono certo incoraggianti, dall’Afghanistan il ritiro è posticipato ora al 2017 con prospettive grigie per la stabilità del Paese asiatico e Guantanamo è ancora aperta: i prigionieri oggi sono solo 116 (molti dei quali non vogliono essere trasferiti nei Paesi d’origine dove verrebbero torturati) e buona parte di coloro che sono stati liberati sono poi tornati al jihad.

Il rinnovo non cambia la natura dell’Operazione Resolute Support, limitata ad addestramento e supporto alle forze afghane con la possibilità di impiegare aerei da combattimento ed elicotteri in aiuto a Kabul che ancora non dispone di velivoli da attacco.

“La nostra missione non cambia, le nostre truppe si concentreranno sull’addestramento degli afghani e sulla lotta al terrorismo” ha detto Obama ricordando anche il ruolo della componente d’attacco (per lo più composta da droni e forze speciali) tesa a colpire al-Qaeda.

“La nostra missione non cambia, le nostre truppe si concentreranno sull’addestramento degli afghani e sulla lotta al terrorismo” ha detto Obama ricordando anche il ruolo della componente d’attacco (per lo più composta da droni e forze speciali) tesa a colpire al-Qaeda.

Per tutto il 2016 i militari statunitensi resteranno al livello attuale di 9.800 unità (6.800 assegnate a Resolute Support e 3.000 alle operazioni aeree e antiterrorismo) per poi quasi dimezzarsi nel 2017 scendendo a 5.500 schierati in tre basi: Bagram e Jalalabad nell’est, Kandahar nel sud.

“Sono profondamente convinto che bisogna fare questo ulteriore sforzo” ha detto Obama, costretto per la seconda volta a rimandare il ritiro completo dall’Afghanistan che aveva promesso prolungando così un impegno militare che costa attualmente a Washington 14,6 miliardi di dollari all’anno.

“Da Commander in chief non posso permettere che l’Afghanistan diventi un rifugio sicuro per i terroristi. Credo che questa missione sia vitale per la nostra sicurezza nazionale nella prevenzione di attacchi terroristici contro nostri cittadini e contro la nostra nazione” ha affermato il presidente citando (certo involontariamente) il suo predecessore George W. Bush che aveva sempre difeso l’importanza del mantenimento di forze militari a Kabul per scongiurare che il Paese asiatico tornasse ad essere una culla del terrorismo islamico.

“Da Commander in chief non posso permettere che l’Afghanistan diventi un rifugio sicuro per i terroristi. Credo che questa missione sia vitale per la nostra sicurezza nazionale nella prevenzione di attacchi terroristici contro nostri cittadini e contro la nostra nazione” ha affermato il presidente citando (certo involontariamente) il suo predecessore George W. Bush che aveva sempre difeso l’importanza del mantenimento di forze militari a Kabul per scongiurare che il Paese asiatico tornasse ad essere una culla del terrorismo islamico.

Rilevante l’ammissione di Obama che le forze afghane non sono ancora forti abbastanza per essere lasciate sole, che di fatto butta alle ortiche anni di propaganda diffusa a man bassa dai comandi NATO e statunitensi circa le accresciute capacità delle forze di Kabul di combattere gli insorti e condurre operazioni in autonomia. Una “narrativa” che è divenuta un “master message” nella comunicazione di Isaf e poi di Resolute Support fin dal 2011, quando prese il via il ritiro delle forze statunitensi e alleate, inopinatamente annunciato l’anno precedente da Obama.

La battaglia di Kunduz ha chiarito la situazione al di là delle chiacchiere e della propaganda: le forze di polizia afghane sono state incapaci (o complici degli insorti?) di impedire l’infiltrarsi in città di centinaia di talebani e l’esercito prima è fuggito a gambe levate e poi ha impiegato dieci giorni per riprendere il controllo del centro urbano e lo ha fatto solo grazie al supporto di aerei e truppe alleate.

La battaglia di Kunduz ha chiarito la situazione al di là delle chiacchiere e della propaganda: le forze di polizia afghane sono state incapaci (o complici degli insorti?) di impedire l’infiltrarsi in città di centinaia di talebani e l’esercito prima è fuggito a gambe levate e poi ha impiegato dieci giorni per riprendere il controllo del centro urbano e lo ha fatto solo grazie al supporto di aerei e truppe alleate.

“Nel governo afghano abbiamo un partner serio che vuole il nostro aiuto”, ha insistito Obama e in effetti il presidente Ashraf Ghani ha chiesto a USA e alleati di rimanere dopo il 2016 e al tempo stesso ha avvertito i comandanti di polizia di sette regioni che hanno sei mesi di tempo per realizzare importanti cambiamenti e se non vi saranno risultati dovranno dimettersi.

“Il mio contratto con voi dura sei mesi, e in questo semestre ho bisogno di cambiamenti fondamentali. Se non li porterete, allora dovrete dimettervi”.

La divisione del Paese in sette regioni, ognuna delle quali comprenderà fra quattro e sette province, mira a gestire meglio le forze della Polizia Nazionale in un contesto in cui i talebani controllano una ventina di distretti (anche nella provincia occidentali di Farah un tempo sotto controllo italiano) e contendono alle forze governative il controllo di altrettanti.

La divisione del Paese in sette regioni, ognuna delle quali comprenderà fra quattro e sette province, mira a gestire meglio le forze della Polizia Nazionale in un contesto in cui i talebani controllano una ventina di distretti (anche nella provincia occidentali di Farah un tempo sotto controllo italiano) e contendono alle forze governative il controllo di altrettanti.

“Stiamo dando assistenza alle forze di sicurezza locali ma si aprirà presto una nuova stagione di combattimenti e, comunque, i negoziati tra i Talebani e il governo afghano sono stati ritardati anche dall’annuncio della morte del mullah Omar” ha detto il 16 ottobre il generale Michele Risi, comandante della Brigata Alpina Julia appena rientrata da Herat dopo sei mesi di missione Resolute Support e che al Fatto Quotidiano ha raccontato importanti dettagli sulle battaglie combattute recentemente nell’Ovest afghano.

I talebani afghani sostengono di essere pronti a “un negoziato con tutte le parti interessate” per porre fine ai combattimenti a condizione però che “termini l’occupazione” del territorio afghano e che “le truppe straniere si ritirino”.

In termini politici il rinnovo della presenza militare statunitense condizionerà gli altri alleati a restare, in particolare georgiani, turchi, tedeschi e italiani che schierano in contingenti più numerosi, compresi tra i 700 e i 900 militari.

In termini politici il rinnovo della presenza militare statunitense condizionerà gli altri alleati a restare, in particolare georgiani, turchi, tedeschi e italiani che schierano in contingenti più numerosi, compresi tra i 700 e i 900 militari.

Nessuno di questi Stati si tirerà indietro: la Germania ha già dato informalmente il via libera a mantenere i suoi 850 militari a Mazar-i-Sharif altri due anni mentre l’Italia deve ancora pronunciarsi ma benché nel governo Renzi tutti concordino che la nostra emergenza prioritaria è la Libia, nessuno sembra in grado di rispondere no alle richieste statunitensi.

Infatti Renzi ha ammesso il 17 ottobre che “stiamo valutando con gli americani di rimanere ancora in Afghanistan: ci sono di nuovo i talebani, quelli che distruggevano le statue e riducevano in schiavitù le bambine”.

Una visione un tantino semplicistica del problema (anche tenuto conto che i talebani non sono mai stati sconfitti definitivamente) ma che indica ancora una volta la volontà di Roma di seguire sempre e comunque gli statunitensi, anche se i nostri interessi prioritari sono altrove e in tempi di austerity non dovremmo avere soldi e forze da sprecare a Herat in una missione ormai senza prospettive di successo e lontana da quel “giardino di casa” rappresentato da un Mediterraneo ormai in fiamme.

Una visione un tantino semplicistica del problema (anche tenuto conto che i talebani non sono mai stati sconfitti definitivamente) ma che indica ancora una volta la volontà di Roma di seguire sempre e comunque gli statunitensi, anche se i nostri interessi prioritari sono altrove e in tempi di austerity non dovremmo avere soldi e forze da sprecare a Herat in una missione ormai senza prospettive di successo e lontana da quel “giardino di casa” rappresentato da un Mediterraneo ormai in fiamme.

Quella afghana è ancora la missione italiana più costosa: quest’anno assorbe stanziamenti per 185 milioni di euro, poco meno dei 200 dell’Operazione Prima Parthica in Iraq, ma vanno aggiunti i 120 milioni donati a Kabul per pagare stipendi alle forze di sicurezza afghane più una parte cospicua dei 99 milioni stanziati per il trasporto logistico, le assicurazioni e i fondi per interventi a favore delle popolazioni nei teatri operativi.

Probabile inoltre che le truppe italiane debbano aumentare dagli attuali circa 800 effettivi (750 a Herat con 10 elicotteri Mangusta e NH-90 e 50 a Kabul) fino a 900/1.000 per compensare il ritiro di altri contingenti, come quello di Madrid, evidentemente meno disponibili a farsi condizionare da Washington.

In termini militari la complessiva riduzione delle forze alleate schierate in Afghanistan consentirà di mantenere una presenza puramente simbolica limitata alla gestione logistica e all’addestramento delle reclute afghane con qualche capacità di autodifesa.

In termini militari la complessiva riduzione delle forze alleate schierate in Afghanistan consentirà di mantenere una presenza puramente simbolica limitata alla gestione logistica e all’addestramento delle reclute afghane con qualche capacità di autodifesa.

Per respingere l’offensiva talebana e sostenere nel tempo Kabul ci vorrebbero battaglioni di fanteria di pronto impiego dispiegati presso i comandi regionali con elicotteri da trasporto e attacco, unità aeromobili e supporto aereo in grado di affiancare le truppe afghane (integrate da consiglieri militari occidentali) nella riconquista dei distretti perduti.

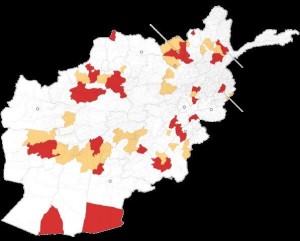

Lasciare agli insorti i distretti afghani illustrati in rosso nella mappa pubblicata nei giorni scorsi dal New York Times (e quelli in ocra che potrebbero presto cadere) significa concedere al nemico il privilegio dell’iniziativa e consentire che da quelle roccaforti muova nuove ulteriori offensive.

Confermare le attuali forze nel 2016 e poi quasi dimezzarle nel 2017 potrà solo prolungare l’agonia dell’Afghanistan ribadendo la rinuncia di USA e NATO a svolgere un effettivo ruolo bellico contro i talebani.

Ci si limita a sostenere Kabul (in attesa che diventi un’altra Saigon) mentre il governo perde progressivamente il controllo del territorio, favorendo così lo sviluppo di una situazione strategica non dissimile (ma con molte meno forze disponibili) da quella vissuta dai sovietici nella seconda metà degli anni ’80, quando le truppe di Mosca e governative controllavano diversi capisaldi e i centri urbani combattendo per tenere aperte le vie di comunicazione principali (essenzialmente la Ring Road).

Ci si limita a sostenere Kabul (in attesa che diventi un’altra Saigon) mentre il governo perde progressivamente il controllo del territorio, favorendo così lo sviluppo di una situazione strategica non dissimile (ma con molte meno forze disponibili) da quella vissuta dai sovietici nella seconda metà degli anni ’80, quando le truppe di Mosca e governative controllavano diversi capisaldi e i centri urbani combattendo per tenere aperte le vie di comunicazione principali (essenzialmente la Ring Road).

Una prospettiva che favorirà la penetrazione dei gruppi jihadisti oltre i confini settentrionali afghani in quelle repubbliche ex sovietiche ricche di materie prime, scarsamente popolate e dotate di limitate capacità militari.

Scenario valutato da tempo come una minaccia diretta da Mosca e da quelle repubbliche ex sovietiche che compongono la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) che il 16 ottobre ha deciso di rispondere alla crescente instabilità in Afghanistan con la creazione di una task force per difendere i confini esterni in caso di crisi.

Scenario valutato da tempo come una minaccia diretta da Mosca e da quelle repubbliche ex sovietiche che compongono la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) che il 16 ottobre ha deciso di rispondere alla crescente instabilità in Afghanistan con la creazione di una task force per difendere i confini esterni in caso di crisi.

L’iniziativa è stata fissata nel documento di programmazione strategica 2016-2020 presentato al vertice della CSI a Burabai, in Kazakhistan.

La misura comporterà il dispiegamento di truppe russe ai confini con l’Afghanistan (in Tagikistan e forse anche in Uzbekistan e Turkmenistan anche se mancano accordi precisi con questi due ultimi Paesi) da dove la CSI valuta che il graduale ritiro della NATO lascerà un temibile vuoto di potere.

”La situazione in Afghanistan è vicina al livello critico” ha avvertito Vladimir Putin nel suo intervento al summit, denunciando che “terroristi di diverso tipo stanno guadagnando sempre più influenza e non nascondono i piani di un’ulteriore espansione”.

Per fermarne la penetrazione jihadista nell’Asia centrale, la CSI deve essere pronta a “reagire in modo coordinato”. Se le forze russe davvero fossero dislocate ai confini afghani, sarebbe un’ulteriore prova di forza da parte del leader del Cremlino, dopo l’avvio della campagna di raid aerei a sostegno di Bashar al Assad in Siria.

Per fermarne la penetrazione jihadista nell’Asia centrale, la CSI deve essere pronta a “reagire in modo coordinato”. Se le forze russe davvero fossero dislocate ai confini afghani, sarebbe un’ulteriore prova di forza da parte del leader del Cremlino, dopo l’avvio della campagna di raid aerei a sostegno di Bashar al Assad in Siria.

Se vogliamo interpretare la situazione alla luce della clamorosa inefficacia della politica estera e militare americana, allora potremmo affermare che anche in Asia Centrale, come in Medio Oriente, i russi interverrebbero per “mettere una pezza” ai fallimenti strategici di Washington.

Oppure, da un altro punto di vista, si dovrebbe riconoscere il vero capolavoro strategico di Obama, riuscito nell’intento di lasciare l’onere delle guerre scatenate dagli USA in Iraq e Afghanistan e del contrasto ai movimenti jihadisti in eredità ai Paesi di quelle regioni, a un’Europa sempre più imbelle e alla Russia.

Foto: AP, Isaf, Resolute Support, Cremlino, NATO e US DoD.

Gianandrea GaianiVedi tutti gli articoli

Giornalista bolognese, laureato in Storia Contemporanea, dal 1988 si occupa di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra. Dal 1991 al 2014 ha seguito sul campo i conflitti nei Balcani, Somalia, Iraq, Afghanistan, Sahara Occidentale, Mozambico e Sahel. Dal febbraio 2000 dirige Analisi Difesa. Ha collaborato o collabora con quotidiani e settimanali, università e istituti di formazione militari ed è opinionista per reti TV e radiofoniche. Ha scritto diversi libri tra cui "Iraq Afghanistan, guerre di pace italiane", “Immigrazione, la grande farsa umanitaria” e "L'ultima guerra contro l’Europa". Presso il Ministero dell’Interno ha ricoperto dal 2018 l’incarico di Consigliere per le politiche di sicurezza di due ministri e un sottosegretario.