New START a rischio: il ritorno di Stranamore?

Falliti i dialoghi dell’estate 2020 fra Stati Uniti d’America e Russia per il rinnovo del trattato New START, ultimo impegno di limitazione delle armi nucleari che scadrà a febbraio 2021, cresce la paura che il mondo ricada in una tremenda incertezza nel settore delle armi dell’Apocalisse. Si rischia di tornare alle fasi più cupe della Guerra Fredda, fra il 1950 e il 1970, prima che una serie di trattati, via via smantellati negli ultimi anni su insistenza americana, ponessero precisi paletti. Una corsa al libero riarmo nucleare, in fatto di ordigni e di vettori, sarebbe oggi aggravata, rispetto a mezzo secolo fa, dai progressi tecnologici e anche da fattori nuovi come la Cina e in genere le potenze nucleari regionali, che complicano l’equazione. Non a caso, è proprio quest’anno che il simbolico Doomsday Clock, l’orologio dell’Apocalisse degli scienziati atomici è stato impostato sul peggior valore di sempre, solo 100 secondi prima della “mezzanotte”, metafora di un conflitto nucleare, valore mai raggiunto nemmeno durante la Guerra Fredda. Occorreranno tutta l’esperienza e tutta la flessibilità mentale delle elites diplomatiche e militari delle grandi potenze per evitare il ripetersi del clima paranoico che nel 1964 era stato magistralmente fustigato in chiave ironica dal regista Stanley Kubrick nel film “Il Dottor Stranamore”.

Mentre il mondo è distratto da una serie di crisi regionali, più o meno gravi, nonché dall’imperversare della pandemia Covid-19, che monopolizzano l’attenzione dei mass media, troppo poco si parla di una questione che durante la Guerra Fredda costituiva “i massimi sistemi” della diplomazia mondiale, ovvero l’equilibrio del terrore fra le potenze nucleari, con annesso rischio di devastazioni tali da compromettere, se non la sopravvivenza della specie umana, almeno la prosecuzione di una civiltà avanzata come quella degli ultimi secoli. E’ una questione che sta riemergendo da qualche tempo, ancora un po’ in sordina e trattata di striscio dalla grande informazione, via via che decadono i grandi trattati bilaterali ereditati, direttamente o indirettamente, dall’epoca in cui gli Stati Uniti e una Russia allora sottoforma di Unione Sovietica si fissavano minacciosi negli occhi come due scorpioni chiusi nella stessa bottiglia.

Certo, dalla fine della Guerra Fredda si è comunque molto parlato di rischio nucleare, ma quasi solo in termini di proliferazione, cioè in riferimento agli arsenali di paesi come India, Pakistan, Corea del Nord, che, in fasi diverse, hanno sviluppato le loro armi nucleari, e relativi vettori balistici, a dispetto delle pressioni internazionali contrarie. Oppure in riferimento ad altri paesi, come oggi l’Iran e in passato l’Iraq di Saddam Hussein o la Libia di Muhammar Gheddafi, che seppure privi di ordigni nucleari operativi, hanno sollevato, o continuano a sollevare preoccupazioni per le possibilità, più o meno remote, che se ne dotino.

Senza contare situazioni affatto particolari, come quella di Israele, che ha un esteso arsenale atomico senza ammetterlo, e dell’Arabia Saudita, che già disponendo di missili balistici potrebbe in ogni momento “compartecipare” a testate pachistane in caso di confronto con l’Iran. Proliferazione a parte, tuttavia, l’opinione pubblica mondiale ha in pratica rimosso l’aspetto principale della paura nucleare, ovvero quello di uno scontro fra i “pesi massimi” del settore, che restano USA e Russia, dato che la pur emergente Cina, nonostante la crescente modernizzazione dei propri vettori e delle testate.

La fine dei trattati bilaterali fra le due maggiori potenze nucleari potrebbe dal 2021 riportare la sfida Mosca-Washington al primo posto fra le emergenze planetarie. Del tutto a sorpresa per la popolazione civile, assai meno per gli esperti.

A riportare l’attenzione sul tema contribuisce lo stesso presidente statunitense Donald Trump con le sue frequenti dichiarazioni, a volte volutamente imprecise. Il 10 settembre 2020 sul Washington Post e poi su tutti i giornali del mondo sono rimbalzate le parole che il presidente ha profferito dinanzi al giornalista Bob Woodward, 77 anni, premio Pulitzer 1973 insieme al collega Carl Bernstein per l’inchiesta Watergate che spinse Richard Nixon a dimettersi.

Il reporter le ha comprese nel suo nuovo libro “Rage”, di cui il giornale ha pubblicato diversi estratti. Dice Trump: “Ho costruito un’arma nucleare che nessuno ha mai avuto prima in questo paese. Abbiamo roba che voi non avete mai visto o di cui non avete mai sentito parlare. Ciò che abbiamo è incredibile”. Anche se non è chiaro a quale nuovo apparato si riferisca il capo della Casa Bianca, è opinione di esperti come James Acton, della Fondazione Carnegie, che si tratti della nuova testata W76-2, piccola e leggera, con una potenza di 5 kilotoni. Un sistema per attacchi circoscritti e mirati, sferrati con precisione “chirurgica”, che confermerebbe la propensione americana per un eventuale primo uso dell’arma nucleare anche in conflitti regionali, con conseguente abbassamento della soglia di passaggio dal livello convenzionale a quello atomico.

Ciò si inquadra alla perfezione con la nuova dottrina nucleare americana Nuclear Posture Review del 2018, che parla apertamente di scenari in cui il ricorso a testate nucleari è reso assai più facile che in passato, prendendo spunto dalla possibilità di distruzioni limitate che dovrebbero renderle, in teoria, “accettabili”.

E non è un caso che sempre nel 2018, in coincidenza con la nuova dottrina, Trump abbia ordinato la produzione in serie della W76-2, di cui si sa solo che sarebbe un derivato a bassa potenza, e probabilmente alleggerito in ingombro e peso, della serie di testate W76, le cui due versioni precedenti, la 0 e la 1, sono state costruite dal 1978 al 2018 in circa 3400 esemplari totali, con potenze comprese fra 90 e 100 kilotoni. Come le sue antecedenti, anche la W76-2 è stata realizzata nelle segretissime officine atomiche Pantax nel nord del Texas, non lontano da Amarillo.

Ufficialmente la W76-2 è entrata in servizio a fine 2019 o inizio 2020 come sostituto delle precedenti W76-0/1 dentro le ogive dei missili Trident II lanciabili dai sottomarini americani classe Ohio e britannici classe Vanguard, ma non è escluso che possa essere adattata ai nuovi vettori allo studio negli USA, come vedremo più avanti. Può anche darsi che Trump si riferisse invece ad altre testate realmente segrete, nella fattispecie la vagheggiata W93 il cui sviluppo è previsto a partire dal 2021 se Trump verrà riconfermano alle elezioni di novembre 2020, dato che il Congresso è ancora restio a finanziarla. La W93, di cui si ignora al momento la potenza stimata, andrebbe anch’essa a equipaggiare gli SLBM, ma è ancora prematuro considerarla, dato che la sua produzione in serie partirà non prima del 2035. La sostanza del discorso, che cioè gli Stati Uniti vogliono mani libere per trasformare il loro arsenale atomico a loro piacimento, non cambia, indipendentemente dal tipo di testata.

Vienna, tutto da rifare

Fra il 17 e il 18 agosto 2020 è fallito anche il terzo round di colloqui fra russi e americani tenutosi a Vienna, dopo quelli altrettanto vani di giugno e luglio, sul rinnovo del trattato New START, che limita le testate nucleari strategiche delle due potenze. E’ l’ultimo rimasto di una serie di trattati via via smantellati soprattutto a causa del ritiro unilaterale da parte americana e può esso stesso decadere se non verrà rinnovato fra pochi mesi.

Il New START è stato firmato a Praga l’8 aprile 2010 dal presidente americano Barack Obama e dal presidente russo Dimitri Medvedev, che a quel tempo aveva rimpiazzato Vladimir Putin al Cremlino con una staffetta concordata. E’ entrato in vigore dal 5 febbraio 2011, limitando i rispettivi arsenali nucleari strategici a 1550 testate per parte e 800 vettori ciascuno, fra aeroplani da bombardamento e missili balistici ICBM ed SLBM, dei quali non più di 700 schierati e operativi e con un margine di un centinaio di vettori come riserva non operativa.

Il tutto assicurato da ispezioni reciproche, sebbene da marzo 2020 esse siano state sospese, ufficialmente, a causa dell’epidemia di Covid-19. Avendo durata decennale, scadrà automaticamente il prossimo 5 febbraio 2021, ma esiste ancora la possibilità di un suo rinnovo quinquennale, fino al 2026, che potrebbe essere seguito da ulteriori rinnovi, oppure da rinegoziazioni. Fin dallo scorso anno, però, gli Stati Uniti hanno fatto chiaramente capire alla Russia che non hanno interesse a rinnovare il trattato, preferendo avere mani libere in fatto di modernizzazione del proprio arsenale nucleare.

Il conto alla rovescia per la fine del New START è iniziato di fatto nel 2019 col ritiro degli USA da un altro importante trattato, l’INF, Intermediate Range Nuclear Forces, che era in vigore dal 1987, allora firmato da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov, vietando lo schieramento di missili nucleari di gittata media e intermedia, fra 500 e 5500 km. Era un patto, l’INF, grazie a cui si risolse la crisi degli “euromissili”, i missili di teatro schierati in Europa che per la loro vicinanza estrema ai confini e per i ridottissimi tempi di volo e di preavviso aumentavano il pericolo di una guerra per errore.

Ma reciproche accuse fra russi e americani di violare l’INF con missili da crociera, nonché la volontà americana di sviluppare in Asia sistemi analoghi ai numerosi missili a medio raggio cinesi, essendo Pechino al di fuori del trattato, hanno portato infine il presidente Donald Trump a uscirne.

I russi avevano già visto nel 2002 gli statunitensi, allora guidati dall’amministrazione di George Walker Bush, ritirarsi da un altro importante trattato strategico, l’ABM, Anti Ballistic Missile, che dal 1972 limitava fortemente i missili antimissile per assicurare la deterrenza ed evitare l’illusione che si potesse sferrare un primo colpo nucleare nella sicurezza di abbattere i vettori della rappresaglia nemica. Infine, come se non bastasse,

Trump e il segretario di Stato Mike Pompeo hanno confermato il 21 maggio 2020 l’intenzione di far ritirare entro sei mesi gli Stati Uniti dal trattato Open Skies, quei “cieli aperti” che consentono a decine di nazioni di sorvegliare liberamente sistemi militari avversari con aerei da osservazione in voli disarmati sui rispettivi territori.

Nel caso dell’Open Skies, fra l’altro, siamo ai limiti della beffa, poiché a suo tempo, nel lontano 1955, erano stati gli stessi americani a chiedere ai sovietici un regime di libere ispezioni aeree concordate per alimentare la trasparenza e la fiducia reciproca.

All’epoca, tuttavia, Mosca aveva rifiutato, spingendo quindi gli Stati Uniti a iniziare in segreto i famosi voli stratosferici degli aerei-spia Lockheed U-2, col conseguente incidente del 1° maggio 1960, quando l’U-2 del maggiore Gary Powers fu abbattuto sugli Urali da un missile antiaereo S-75/SA-2. In ben altro clima, un trentennio più tardi, ancora Washington ripropose un concetto simile, e l’attuale trattato Open Skies fu firmato nel 1992, con entrata in vigore dal 2002.

Ebbene, il prossimo 22 novembre gli Stati Uniti usciranno da un trattato di cui essi stessi sono stati, storicamente, i principali promotori. Anche se all’atto pratico l’uscita degli USA da Open Skies non porterà grossi mutamenti, dato il perfezionamento dei moderni satelliti spia, sul lato politico-diplomatico ciò segna una pericolosa inversione di tendenza, nel senso che dagli USA arriva un’insofferenza alla trasparenza che in altri tempi si sarebbe potuta più facilmente attribuire alla vecchia URSS.

Visti i precedenti, i russi, comunque, non dovevano aspettarsi molto dai colloqui di Vienna, nati già sotto la cattiva stella di una richiesta incongruente da parte degli americani. Fin dal 2019, infatti, Washington sollevava il problema dell’arsenale nucleare cinese, già preso a pretesto per l’abbandono dell’INF.

A giudizio dell’amministrazione Trump, prima l’INF, poi il New START sarebbero “anacronistici” a causa della crescita della potenza militare cinese, di cui i trattati non tengono conto essendo dei bilaterali Russia-USA. Accusa che a ben guardare poteva essere eventualmente fondata per l’INF degli anni Ottanta, ma non per il New START, firmato nel 2010, appena dieci anni fa, quando Pechino era già sulla cresta dell’onda.

L’8 e 9 giugno 2020, in previsione della prima fase dei colloqui, stabilita per il 22-23 giugno, il plenipotenziario americano Marshall Billingslea (nella foto sopra), inviato presidenziale per il controllo delle armi ha invitato nella capitale austriaca una rappresentanza cinese, scrivendo via Twitter frasi di questo tenore: “Mirare a uno status di grande potenza richiede una responsabilità da grande potenza”.

Come ad accusare i cinesi di irresponsabilità per il fatto di non volersi presentare a un summit bilaterale che non li riguarda! Dal canto suo, la Russia ha rivendicato il diritto della Cina a non presentarsi, per bocca dell’ambasciatore russo in America, Anatoly Antonov: “La Cina decide da sola se questi colloqui le sono utili o no. Noi non forzeremo i nostri amici cinesi”.

I colloqui si sono aperti la mattina del 22 giugno, quando le delegazioni capeggiate da Billingslea e dal viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov (nell’immagime a lato) sono arrivate al sontuoso Palais Niederösterreich, uno dei più eclettici monumenti neoclassici della vecchia Vienna imperiale.

E subito gli americani hanno inscenato una nuova provocazione, ponendo lungo le grandi tavolate del summit alcune bandierine cinesi in corrispondenza di sedie vuote, come provano foto postate su internet dallo stesso inviato di Trump.

A Pechino, ovviamente, si sono offesi e il rappresentante per il controllo armamenti del Ministero degli Esteri cinese Fu Cong ha replicato a Billingslea: “Che scena bizzarra. Buona fortuna sull’estensione del New START. Domandatevi quanto in basso riuscite ad andare?”.

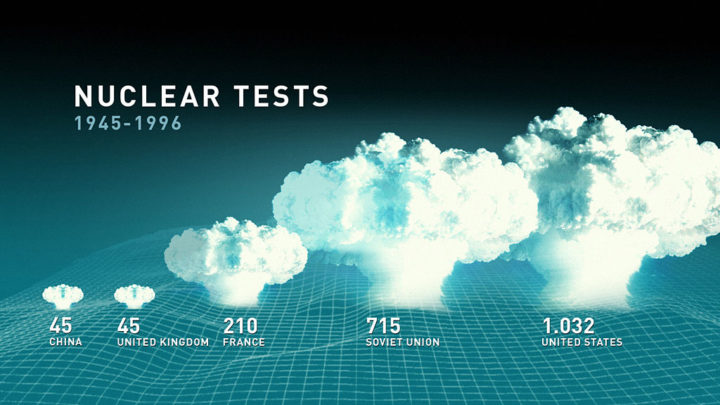

E il portavoce degli Esteri Zhao Lijian: “Non è serio, né professionale, né gradevole per gli Stati Uniti tentare di attirare l’attenzione in questo modo”. Infatti, se è vero che la Cina conta 290, massimo 300 testate nucleari complessive, fra tattiche e strategiche, è chiaro che il suo arsenale non può in alcun modo costituire un problema centrale per la questione New START, dato che ben altri sono i numeri di USA e Russia.

Se le testate strategiche sono circa 1500 per parte, passando a contare anche quelle tattiche, che non sono oggetto del trattato, l’arsenale americano tocca quasi 6200 testate atomiche e quello russo sta sulle 6800. Circa fra un quarto e un quinto del numero di testate nucleari che le due superpotenze avevano durante la Guerra Fredda, ma ancora abbastanza numerose per cancellare la vita dal nostro pianeta.

Comunque il primo round, terminato il 23 giugno, è servito solo per approcci preliminari e per l’accordo sull’istituzione di gruppi tecnici per meglio valutare tutti gli aspetti del problema. Perciò Billinglsea ha parlato, all’inizio, di “risultati positivi”. Ma già si capiva che le cose in verità erano partite col piede sbagliato. Lo stesso 23 giugno, a un vertice della NATO a Bruxelles, il segretario dell’alleanza, Jens Stoltenberg commentava, da un lato “pagando pedaggio” agli americani: “Anche la Cina dovrebbe partecipare”.

Ma aggiungendo subito dopo: “Anche in assenza di un accordo che includa la Cina, penso che la cosa giusta sia estendere il New START. Non dovremmo finire in una situazione in cui non abbiamo accordi che regolino il numero di armi atomiche nel mondo”. Stoltenberg si faceva quindi portavoce delle preoccupazioni degli alleati europei, tutti convinti che il trattato va comunque salvato.

Dialogo tra sordi

All’avvicinarsi del secondo round dei colloqui è aumentata la pressione americana sui cinesi. Il 9 luglio il portavoce del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus invitava la Cina a consultarsi dapprima con la Russia, per poi in un secondo tempo aggiungersi ai colloqui di Vienna. Al che il funzionario cinese Fu Cong ha risposto: “Non è nell’interesse della Cina partecipare ai colloqui fra USA e Russia, dato che noi abbiamo un numero di atomiche 20 volte inferiore a quello degli USA. Parteciperemmo con piacere solo se gli USA le diminuissero al nostro livello”.

In luglio il dibattito sulla forza nucleare cinese, le cui dimensioni sono paragonabili alle 300 testate della Francia e alle 200 della Gran Bretagna, ha diviso ancora russi e americani. Alla Casa Bianca evidentemente danno retta alle indiscrezioni senza fondamento che assegnano all’arsenale cinese una dimensione reale molto superiore, forse 1500 o 2000 testate complessive, in particolare additando gli estesi sistemi di gallerie in cui i cinesi nasconderebbero numerosi veicoli TEL per lancio di ICBM e IRBM da rampa mobile.

Ma nessuna seria conferma di intelligence è mai giunta, almeno finora, su un così ingente arsenale atomico in possesso di Pechino. Che se fosse davvero così ingente, preoccuperebbe parimenti gli stessi russi, il cui spionaggio ne avrebbe pure avuto indizi. Il 10 luglio, poi, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov solidale coi cinesi, accusava apertamente Washington di essere all’origine dell’attuale instabilità nucleare mirando a un vantaggio troppo ampio sugli altri: “Gli Stati Uniti vogliono riguadagnare la dominanza globale e ottenere la vittoria in ciò che essi chiamano la rivalità delle grandi potenze. Vedo segni molto, molto preoccupanti di tensione da entrambe le parti.

I rappresentanti degli USA ne stanno sempre più facendo una questione personale, e in un modo molto ruvido”. Il 24 luglio, Donald Trump in persona ha telefonato al collega russo Vladimir Putin per cercare di convincerlo, inutilmente, a influenzare i cinesi e a “evitare una corsa al riarmo”.

Poi, il 27 luglio è iniziato il secondo round di trattative fra le delegazioni di Billingslea e Ryabkov a Vienna, votate al fallimento come la prima sessione, sebbene arricchite da discussioni sul rischio parallelo di un riarmo spaziale, dovuto al test antisatellite russo di pochi giorni prima, 15 luglio, nonché all’istituzione pochi mesi prima della US Space Force da parte di Trump. Il 30 luglio anche questa fase si concludeva senza risultati e nella più totale diffidenza.

Nel terzo round, fra 17 e 18 agosto, Billinsglea ha, almeno per il momento, cambiato tattica. Ha cessato di insistere primariamente sul coinvolgimento della Cina, dando la priorità all’ipotesi di un accordo bilaterale Mosca-Washington a cui poi far seguire l’invito a Pechino. Ma ha proposto ai russi di includere nel trattato le armi a breve-medio raggio, quasi volendo rimediare in modo maldestro alla cessazione dell’INF, e lamentando che il regime dei controlli del New START sarebbe insufficiente, anche se poi, sul versante Open Skies, è stata l’America stessa a opporsi a uno strumento di ulteriore verifica.

Richiesta che ha ancora trovato contrari i russi, che puntano al rinnovo del New START senza precondizioni. Anche perchè un trattato incentrato sulle armi strategiche e la cui compilazione ha richiesto molto tempo, non può, ragionevolmente, essere modificato in tutta fretta nell’arco dei pochi mesi che restano prima del febbraio 2021.

All’apertura dell’ultima fase dei summit, la mattina del 17 agosto, Billingslea ha twittato: “I negoziati stanno per partire. Gli Stati Uniti sono preparati a un serio dialogo”. Al che l’ambasciatore Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna, gli ha ribattuto: “Le consultazioni sulla stabilità strategica inizieranno fra pochi minuti. Un dialogo professionale a mente aperta è migliore che la retorica propagandistica che ha prevalso in questo campo per lungo tempo”.

Alla conclusione degli incontri, il 18 agosto, il capo delegazione americano ha ancora una volta addossato ai russi, in pratica, la colpa di non essere giunti a una conciliazione: “La Russia capisce le nostre posizioni. E ciò che resta da vedere è se esiste a Mosca la volontà politica che questo accordo sia fatto. La palla è ora in mano a Mosca”.

Ora, per quanto possano essere considerate legittime le preoccupazioni americane per l’arsenale cinese e per i missili russi a breve raggio, sembra quantomeno una forzatura che gli USA intendano concentrare nel poco tempo rimasto quella che di fatto sarebbe una revisione pesante del New START, quando non un suo stravolgimento.

Di più, fare muro con le proprie richieste, con l’unica concessione che il problema della Cina possa magari essere affrontato in un secondo tempo, e poi affermare che se l’accordo non si fa è colpa della controparte che non le accetta, sembra davvero non fare onore alla scuola della diplomazia statunitense che a suo tempo aveva prodotto un Cordell Hull o un Henry Kissinger. Ecco perchè il parallelo bilancio tracciato da Ryabkov non poteva che suonare: “La Russia è ben salda per un’estensione del trattato, ma non è disposta a pagare qualsiasi prezzo per esso”.

Pochi giorni dopo, Il 23 agosto, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov (nella foto sotto) ha osservato mestamente: “Gli americani stanno tenendo negoziati esasperanti. Noi avevamo proposto l’estensione del trattato senza alcuna precondizione, ma gli Stati Uniti insistono su condizioni che, a essere onesti, sono semplicemente irrealistiche, incluso il requisito che la Cina partecipi a questo documento o a qualsiasi futuro documento. Se gli USA mantengono queste precondizioni, che non possono essere soddisfatte, allora si lasci decadere il trattato”.

Il capo della diplomazia di Mosca ha quindi ammonito la controparte circa il fatto che, alla peggio, la Russia è pronta all’assenza totale di regole: “Siamo sicuri che saremo capaci di proteggere noi stessi, non c’è da preoccuparsi al riguardo. E saremo pronti a ricominciare il dialogo daccapo, dai rottami, ma sarà un grande errore se i nostri colleghi statunitensi decideranno di distruggere l’ultimo documento sul nucleare”.

Nei confronti della Cina, fra l’altro, gli americani hanno rincarato la dose di critiche il 1° settembre, con l’annuale rapporto China Military Report che il Pentagono ha inoltrato al Congresso di Washington.

In esso, il Dipartimento della Difesa sostiene che “i cinesi hanno un piano per raddoppiare le loro testate nucleari nell’arco dei prossimi 10 anni”. Il che significherebbe che nel 2030 la forza nucleare totale di Pechino potrebbe aver raggiunto le 580 testate, a dar retta alle stime di 290 armi attuali, oppure al massimo di 640 testate, se fossero corrette le stime della Federation of American Scientists, che valuta attualmente in 320 le armi nucleari cinesi operative. Testate tattiche e a medio raggio a parte, nello specifico dei missili ICBM capaci di raggiungere l’America dall’entroterra cinese, si passerebbe da 100 a 200.

Valutazioni subito smentite il 2 settembre dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese Hu Chunying, secondo cui il rapporto americani: “E’ pieno di pregiudizi e distorsioni”. Comunque, anche se le stime USA fossero attendibili nel quadro del complessivo e costante potenziamento di tutte le forze armate cinesi, se si mettono a confronto i numeri totali, gli americani manterrebbero ugualmente una notevole supremazia.

I “ferri del mestiere”

Il 10 febbraio 2020 Trump ha dichiarato: “Vogliamo l’arsenale nucleare più potente al mondo se Russia e Cina non scendono a patti”. Poche ore prima, tuttavia, l’US Air Force ha fatto sapere tramite la sua portavoce Ann Stefanek che la riduzione di budget per la prototipazione di missili ipersonici dai 576 milioni di dollari del 2020 ai 382 milioni previsti nel 2021 l’ha costretta a cancellare uno dei due progetti in sviluppo, ovvero l’HCSW, Hypersonic Conventional Strike Weapon, dichiaratamente a testata convenzionale, concentrando le sue risorse sul programma ARRW, Air-Launched Rapid Response Weapon, incarnato dal vettore Lockheed Martin AGM-183A (nella foto sotto sotto l’ala di un bombardiere B-52).

Una scelta all’insegna della flessibilità, poiché, anzitutto, l’ARRW/AGM-183A è di dimensioni più ridotte dell’HCSW e può essere trasportato sia da grossi bombardieri Boeing B-52 e Rockwell B-1B, sia da caccia F-15E e presumibilmente F-35. Teoricamente questo missile capace di raggiungere Mach 20, circa 24.000 km/h, dopo una fase di accelerata con razzo booster seguita da una planata stratosferica, dovrebbe pure portare esplosivo convenzionale, ma è implicito che possa essere utilizzato anche per trasportare una testata nucleare per attacchi iperveloci di precisione.

Peraltro l’altissima velocità terminale ne farebbe un temibile avversario per le difese antimissile russe o cinesi. Giusto l’8 agosto scorso un prototipo dell’AGM-183A è stato portato in volo, per prove di compatibilità aerodinamica, agganciato al pilone di un B-52 decollato dalla base di Edwards, in California. Presto ci saranno i lanci e l’entrata in servizio è prevista per la fine del 2022 o l’inizio del 2023.

Il progetto fa il paio con il test del 19 marzo 2020 che ha visto un veicolo ipersonico C-HGB, Common-Hypersonic Glide Body lanciato dal poligono di Kauai, nelle Hawaii, nell’ogiva di un vecchio missile balistico Polaris A3. Si tratta del parallelo programma per una testata ipersonica portato avanti dall’US Army e dall’US Navy. A tal proposito va ricordato che potrebbe prevedere l’uso di testate ipersoniche anche il programma di sostituzione dei vecchi ICBM Minuteman III su rampa sotterranea col futuro missile intercontinentale per ora denominato Ground Based Strategic Deterrent, portato avanti da Northrop Grumman con previsione di entrata in servizio per il 2029.

L’appalto per la realizzazione del nuovo missile da rampa sotterranea è stato definitivamente assegnato a Northrop Grumman lo scorso 8 settembre, per la fantastica cifra di 13,3 miliardi di dollari, dopo che già dall’ottobre 2019 dalla “gara” si era ritirata la Boeing. Del resto, il supervisore del programma GBSD per conto dell’USAF, generale Anthony Genatempo, ha dichiarato che “il contratto con Northrop assicura il miglior rendimento sia per i militari, sia per i contribuenti”. Finchè il missile non sarà pronto, però, saranno ancora i ben 450 ICBM Minuteman III a far la guardia, ritti nei loro silos, sebbene siano entrati in servizio nel lontano 1970, e comunque sottoposti a continue manutenzioni.

Verso nuovi test atomici sotterranei

Non è un caso che gli Stati Uniti abbiano fatto trapelare l’intenzione di ricominciare, dopo ben 28 anni, esplosioni nucleari sperimentali sotterranee, per studiare nuove testate. E’ intuibile, anche se non ammesso ufficialmente, che uno degli scopi possa essere adattare bombe nucleari nei nuovi veicoli ipersonici. Secondo indiscrezioni uscite sul Washington Post il 23 maggio 2020, in una riunione ad alto livello fra Trump e i massimi vertici della sicurezza nazionale tenutasi il 15 maggio si era già parlato di riprendere esplosioni sotterranee, proibite in teoria dal trattato CTBT, Comprehensive-Nuclear Test Ban Treaty, firmato il 10 settembre 1996.

L’ultimo test atomico reale americano si era avuto il 23 settembre 1992, con un ordigno da 5 chilotoni nel sottosuolo desertico del Nevada. Il trattato è stato ratificato da Russia, Gran Bretagna e Francia. Lo hanno invece firmato, ma non ratificato, gli Stati Uniti, come nemmeno Cina, India, Iran, Israele, Corea del Nord, Pakistan ed Egitto.

Per la cronaca, la Russia non ha compiuto test atomici dopo la dissoluzione dell’URSS e le ultime esplosioni nucleari sotterranee sul suo territorio sono rimaste le 8 in sequenza, con potenza massima di 70 chilotoni, effettuate dai sovietici il 24 ottobre 1990 in tunnel sotto l’isola artica della Novaja Zemlia, mentre la Cina compì la sua ultima deflagrazione atomica, da 3 chilotoni, sotto il deserto di Lop Nor, il 29 luglio 1996, poco prima della firma del CTBT.

Che gli Stati Uniti intendano procedere, forse anche molto presto, con esplosioni nucleari sperimentali, sembra confermato fin dal 27 maggio, quando un alto funzionario del Pentagono, il vice assistente del Segretario alla Difesa Drew Walter, ha dichiarato: “Se il presidente lo ordina, un test verrebbe condotto molto rapidamente. Manteniamo la capacità di compiere esplosioni sotterranee e potrebbe accadere entro pochi mesi”. Si pensa che ciò potrebbe succedere poco dopo l’uscita ufficiale degli USA da Open Skies, quindi da novembre 2020 in avanti. Gli USA, con questa mossa, si comporterebbero come la vituperata Corea del Nord, prendendo il pretesto di accuse molto vaghe, senza dettagli, su presunte violazioni russe e cinesi del CTBT, ma senza indicare episodi specifici.

L’assertività americana e la volontà di mantenere una supremazia decisiva sulla Russia è certo un duro colpo all’approccio paritario che aveva invece contraddistinto i trattati della Guerra Fredda.

E anche se gli americani accusano Mosca di aver per prima violato l’INF con missili da crociera come il Novator 9M729, alias SSC-8 Screwdiver per la NATO, che secondo Mosca avrebbe gittata massima di 480 km, secondo gli americani di 2500 km, non va dimenticato che Washington per prima ha iniziato dal 2002 a diffondere paura e incertezza con l’uscita unilaterale dal trattato ABM. Fu solo dopo quell’evento che la Russia iniziò, dapprima a livello di studio, poi sempre più verso la fase prototipica, a sviluppare quegli armamenti asimmetrici presentati da Vladimir Putin nel 2018, simboleggiati dalla triade Avangard, Burevestnik, Poseidon.

Giusto per ricapitolare, sebbene ne abbiamo già parlato in altre trattazioni, l’Avangard è una testata ipersonica balistica, il Burevestnik è l’incredibile missile da crociera a motore nucleare, che restando in volo per molti giorni assicura una rappresaglia molto differita nel tempo e rotte di avvicinamento davvero imprevedibili, mentre il Poseidon, o Status 6, è il sottomarino-drone con testata da 100 megatoni, che se esplodesse vicino alle coste americane ne distruggerebbe un ampio tratto con un immenso maremoto.

E del resto, gli stessi russi hanno accusato gli USA di giocare sporco, utilizzando la copertura della base antimissile di Deveselu, in Romania, dove sarebbero nascosti missili da crociera Tomahawk offensivi, dato che il loro modulo di lancio “canister” è identico, indistinguibile dall’esterno, rispetto a quello dei missili difensivi SM-3.

L’indisponibilità americana ad accettare un equilibrio paritario con la Russia, almeno nel campo degli armamenti nucleari, ha varie radici. Da un lato Washington si era troppo abituata, per tutti gli anni Novanta, a considerare di avere ormai partita vinta, con una Russia in ginocchio e una Cina che ancora stava crescendo. La riscossa di Mosca negli anni di Putin ha costituito un brutto risveglio per gli statunitensi.

E non è d’aiuto quella particolare forma della mentalità americana che considera il proprio paese come il migliore dei mondi possibili, unica guida morale dell’umanità, come traspare anche da molta cinematografia. Un atteggiamento del genere non fa però che aumentare ostilità e pericolo. Si rischia di tornare, come scriveva nel 1960 il politologo americano Thomas Schelling a simili dilemmi: “Loro pensano che noi pensiamo che loro pensano che noi pensiamo che loro attaccheranno. Dunque loro pensano che lo faremo noi, perciò lo faranno loro. Allora dobbiamo farlo noi”.

Era la paranoia che il regista Stanley Kubrick rappresentò in modo tragicomico nel 1964 in uno dei suoi più celebri film, “Il dottor Stranamore”, storia di una guerra nucleare scoppiata per sbaglio a causa di un generale impazzito che invia a una squadriglia di B-52 il messaggio in codice per l’attacco all’URSS. Più concretamente è l’errore di valutazione, o un contatto anomalo nei sistemi di allerta, sofisticati quanto delicati, che può portare al disastro, inducendo i responsabili a immaginare attacchi nemici, o preparativi di essi, del tutto inesistenti.

Il tempo di reazione è diventato oggi ridottissimo, assai più che nel lontano 1914, quando già le comunicazioni telegrafiche e la mobilitazione per ferrovia delle masse di soldati delle potenze europee innescarono l’effetto valanga che allargò in pochi giorni la lite fra Austria e Serbia alla catastrofe della Prima Guerra Mondiale.

In un quadro simile, fa paura che l’11 settembre 2020 il comandante in capo delle Forze aerospaziali russe, Sergei Surovikin, abbia denunciato: “A fine agosto bombardieri B-52 americani hanno effettuato manovre di attacco simulato alla Russia con missili da crociera dall’Estonia e dal Canada, manovre dal carattere non amichevole e provocatorio”.

Due minuti all’Apocalisse

Ben pochi, a livello della grande opinione pubblica, sanno che il simbolico “orologio dell’Apocalisse”, il Doomsday Clock creato nel 1947 dagli scienziati del Bulletin of Atomic Scientists dell’università di Chicago, è dall’inizio di quest’anno impostato sull’orario più vicino alla “mezzanotte”, cioè alla “fine del mondo”, mai raggiunto in 73 anni, nemmeno nelle fasi più critiche della Guerra Fredda.

L’ultimo aggiustamento dell’orologio è stato effettuato il 23 gennaio 2020, ponendo la lancetta a meno di due minuti dalla mezzanotte, per l’esattezza 100 secondi, ovvero 1 minuto e 40. Secondo gli scienziati del Bulletin, saremmo dunque arrivati ormai alle ore 23.58 e 20 secondi, gli ultimi sgoccioli di tempo utili per cercare di evitare un disastro che potrebbe nascere da tragici errori di valutazione o interpretazione dei segnali altrui. Tale è infatti il rischio più concreto quando si ha a che fare con le armi nucleari, data la scala sovrabbondante di distruzione rispetto a fini politici sensati. In precedenza, il Doomsday Clock si era avvicinato o allontanato periodicamente dalla mezzanotte a seconda dell’alternanza di picchi di tensione oppure di momenti di distensione.

Al momento della sua istituzione, quando ancora l’Unione Sovietica non aveva armi atomiche, era impostato sulle 23.53, ma già nel 1949, quando i sovietici fecero esplodere il loro primo ordigno a fissione nel poligono di Semipalatinsk, la lancetta fu spostata in avanti fino a solo 3 minuti dalle 24. Nel 1953, dopo che USA e URSS avevano entrambi provato le loro prime bombe termonucleari, facendo prospettare per la prima volta in maniera tangibile l’equilibrio del terrore, fu impostato sulle 23.58, appena 2 minuti dalla “fine”. Fu questo il livello peggiore nell’arco del successivo sessantennio, eccettuato il record negativo attuale.

Nonostante l’altalena di tensione e distensione lungo tutta la Guerra Fredda, infatti, fino al crollo dell’URSS la situazione non peggiorò mai al di sotto dei 3 minuti. Nel 1960 la lancetta era sulle 23.53, esattamente come 13 anni prima, e nel 1963, dopo il superamento della crisi dei missili di Cuba e il primo trattato di messa al bando dei test atomici in atmosfera, la lancetta fu arretrata fino alle 23.48, allontanando la catastrofe a 12 minuti.

Dopo un peggioramento alla fine degli anni Sessanta, tornò a 12 minuti nel 1972, con la firma dei trattati SALT I e ABM. E dopo aver conosciuto un nuovo picco negativo nel 1984, nel pieno della crisi degli “euromissili”, ancora con soli 3 minuti, la situazione andò via via migliorando. Nel 1991, con la firma dello START I e lo scioglimento del Patto di Varsavia, preludio al collasso dell’Unione Sovietica, il Doomsday Clock raggiunse il suo orario più ottimistico, le 23.43, con l’Apocalisse lontana ben 17 minuti.

Negli anni seguenti, però, la proliferazione nucleare e l’aggiunta di altre minacce nella valutazione degli scienziati, come la crisi ambientale e climatica, hanno fatto di nuovo peggiorare le stime. Nel 2018, quando già gli Stati Uniti avevano manifestato l’intenzione di ritirarsi dall’INF, come poi avrebbero fatto ufficialmente l’anno dopo, alimentando i timori anche per il rinnovo del New START, gli scienziati di Chicago aggiustarono l’orologio sulle 23.58, esattamente come nel 1953.

La situazione è stata poi percepita in ulteriore peggioramento, al che, dallo scorso 23 gennaio, si è deciso per la prima volta in assoluto di scendere sotto i 2 minuti.

Annunciando quel giorno la decisione, la presidente del Bulletin of Atomic Scientists, Rachel Bronson, ha scritto: “Nel 2020 i capi mondiali hanno meno tempo prima della mezzanotte per prendere le loro decisioni ed è grande il bisogno di prendere decisioni”. Il maggior compilatore del parallelo rapporto del Bulletin, John Mecklin, ha evidenziato: “La dismissione del trattato INF è divenuta ufficiale nel 2019 e, come previsto, USA e Russia hanno iniziato una nuova competizione per sviluppare e dispiegare armi che il trattato ha vietato per lungo tempo. Intanto gli Stati Uniti continuano a suggerire che non estenderanno il New START, l’accordo che limita le testate nucleari strategiche dispiegate, russe e americane, e che potrebbero ritirarsi dal trattato Cieli Aperti, che assicura sorvoli per garantire fiducia e trasparenza nel mondo.

La Russia, intanto, continua a supportare un’estensione del New START”. Più in generale il rapporto del Bulletin passa in rassegna una serie di fattori concomitanti, come la crisi con l’Iran, la difficoltà di disarmare la Corea del Nord, l’autonomia strategica della Cina, i rischi connessi alle nuove armi spaziali e alla cyberguerra e, non ultimo, il pericolo di un ruolo invadente dell’intelligenza artificiale, il quale fa dire: “E’ cruciale che i sistemi di comando e controllo nucleari restino fermamente nelle mani di decisori umani”.

Quanto alle armi ipersoniche, “limiteranno i tempi di risposta, creando un clima di ambiguità e incertezza”. La ricetta proposta dal Bulletin per superare il momento di pericolo è quella, che pare al momento improbabile, di restaurare l’INF, rinnovare il New START, abbassare lo stato di allerta fra i rispettivi arsenali e rinunciare alla modernizzazione degli arsenali, viatico di una nuova corsa al riarmo.

Il rapporto del Bulletin, che da qualche anno include anche le problematiche ecologiche, considera nel calcolo i pericoli connessi al cambiamento climatico e in genere al sovraccarico del pianeta Terra da parte di una umanità sempre più numerosa nello stesso momento in cui vuole consumare prodotti più che in qualsiasi altra epoca storica.

Sotto tale aspetto qualcuno potrebbe pensare che il Doomsday Clock non sarebbe più un simbolico paletto di misurazione valido come in passato a livello di rischio nucleare, poiché gran parte della valutazione pessimistica è dovuta a fattori non-militari e non-strategici, che dovrebbero quindi esulare dalla presente trattazione. In realtà, dato che le decisioni politiche e strategiche sono, nella storia, spesso state determinate anche da fattori ambientali, il discorso sull’impatto delle società umane sull’ambiente e sulla possibile degradazione di quest’ultimo, non è affatto, a un’analisi più profonda, fuor di luogo.

Pensiamo, per esempio, a una ipotetica grave carestia che dovesse colpire, in un futuro più o meno lontano, una qualsiasi delle maggiori potenze nucleari, costringendone la guida politica a valutare seriamente la possibilità di una guerra su vasta scala come estrema risorsa di sopravvivenza. Di riflesso, una potenza nucleare potrebbe essere tentata di impiegare il suo arsenale per incenerire un’orda biblica di invasori affamati, siano o non siano essi muniti di pari armi.

Simili eventualità non sono così remote come potrebbe sembrare, poiché i meccanismi di solidarietà internazionale e di interdipendenza che diamo per scontati sono frutto dei 75 anni di sviluppo economico mondiale avutisi dopo il 1945, meccanismi che quindi, in termini storici, esistono solo da “l’altroieri” e sono frutto di una concatenazione di fattori molto complessa, perciò di per sé potenzialmente fragile e reversibile.

Le crisi sistemiche globali, siano esse finanziarie, ecologiche, alimentari o anche epidemiche, come dimostra da vari mesi l’emergenza Covid-19, sono quindi sempre in agguato congiurando per la possibile erosione dei larghi margini di surplus che, finora, non hanno trasformato in un problema drammatico il fatto che l’umanità conti oggi ben 7,8 miliardi di individui, con previsione di circa 9 miliardi attorno al 2050, la maggior parte dei quali ormai incamminata su alti livelli di consumo di energia e materiali.

Non possiamo essere sicuri di come potrebbero ragionare le prossime generazioni, in un mondo in cui continuassero a esistere le armi nucleari e in cui nel contempo si estendessero epocali penurie e carestie. Già nel 1970 il noto filosofo e politologo francese Raymond Aron osservava, nel suo saggio “Diplomazia mondiale” compreso nell’opera corale “I Propilei”: “Qualsiasi guerra termonucleare che non fosse unilaterale costerebbe a tutti i belligeranti, anche al vincitore, più di quello che gli frutterebbe. Sarebbe dunque vero, stavolta che ‘tutti i mali che si pretende di evitare con la guerra, sarebbero minori della guerra stessa’?

Tutto dipende dagli obiettivi che si prefigge la potenza che aggredisce. Se la meta è lo sterminio, la capitolazione non salverebbe chi abbia rifiutato il combattimento nella speranza di sopravvivere. E’ vero però che ci si chiede quale profitto, derivante dalla vittoria, potrebbe essere superiore al costo della guerra stessa. A meno che, ancora una volta, il profitto non sia lo sterminio del nemico”.

Con questo suo passaggio, Aron, pur vivendo in pieno clima di confronto razionale fra USA e URSS, già apriva la sua immaginazione alla possibilità che in un ipotetico futuro il dilemma principe del mondo dovesse divenire, per somma sventura, il numero delle “bocche da sfamare”, brutalmente parlando.

Ecco quindi perchè, a nostro parere, il fatto che l’approccio del Bulletin of Atomic Scientists si sia allargato dalla mera questione militare-tecnologica degli arsenali nucleari al complessivo contesto di possibile crisi ecologica ed economica globale non sembra affatto togliere valore alla “linea rossa” di quei soli 100 secondi alla “mezzanotte” stabiliti a gennaio 2020 dal Doomsday Clock. Al contrario, il nuovo approccio sembra aggiungere ulteriore credibilità, proprio per il più ampio respiro che evidenzia fattori metastrategici che possono influire pesantemente sulle decisioni politiche. L’orologio dell’Apocalisse, alla luce della crisi dei trattati di limitazione delle armi nucleari, mantiene quindi una notevole validità come parametro d’allarme condiviso da gran parte della comunità scientifica internazionale.

“Mai usare le atomiche”

Oltre agli scienziati, moltissimi dei quali notoriamente pacifisti, sono gli stessi esperti di strategia, fra cui moltissimi militari, politici o ministri, a schierarsi in prima fila nell’ammonire i governi di USA e Russia, spingendo per il rinnovo del trattato sulle testate strategiche, anche ribadendo, se mai ce ne fosse bisogno, la sostanziale assurdità di un conflitto combattuto con simili armamenti.

Ecco quindi che lo scorso 4 agosto, quando si approssimava il 75° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945) e mentre iniziava il conto alla rovescia degli ultimi sei mesi di validità del New START, un appello congiunto concepito e firmato da ben 47 esperti di strategia di 16 paesi europei (Russia compresa) e nordamericani dell’Euro-Atlantic Security Leadership Group è stato diramato per sensibilizzare governi e opinione pubblica sul rischio incombente. Intitolato Advancing Strategic Stability and Reducing Nuclear Risks in the Euro-Atlantic Region, il documento è passato praticamente inosservato da parte dell’informazione di massa, ma per quanto i suoi messaggi di fondo, ovvero la necessità di restaurare un dialogo credibile in questo campo, nonché il ribadire la follia della guerra nucleare, non siano affatto una novità, il numero e la qualità stessa dei firmatari avrebbero dovuto giustificare una maggiore attenzione da parte della stampa, testimoniando essi che il pericolo è reale e da non prendere sottogamba.

Per citare solo alcuni dei firmatari, si segnalano anzitutto vari alti ufficiali americani in pensione, come il generale dell’USAF Philip Mark Breedlove, comandante supremo della NATO dal 2013 al 2016, l’ammiraglio della US Navy Mike Mullen, capo di Stato Maggiore supremo USA dal 2007 al 2011 e il suo collega ammiraglio James Stavridis, predecessore di Breedlove come comandante della NATO dal 2009 al 2013.

Dalla Russia spicca l’ex-ministro degli Esteri Igor Ivanov, in carica dal 1998 al 2004, dalla Gran Bretagna, Sir John Scarlett, capo dei servizi segreti MI6 dal 2004 al 2009, mentre l’Italia è rappresentata dall’ambasciatore Stefano Stefanini, rappresentante permanente italiano presso la NATO dal 2007 al 2010, dall’ammiraglio Giampaolo Di Paola, capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2004 al 2008 e ministro della Difesa tra il 2011 e il 2013, dal suo successore generale dell’Aeronautica Militare Vincenzo Camporini, ai vertici dello Stato Maggiore della Difesa dal 2008 al 2011 attualmente consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali di Roma (IAI), e dal direttore di questo istituto, Nathalie Tocci.

Fin dalle prime righe, l’appello degli analisti va al sodo: “Oggi, interessi nazionali contrastanti, dialogo insufficiente, erosione delle strutture di controllo delle armi, sistemi missilistici avanzati e nuove cyberarmi hanno destabilizzato il vecchio equilibrio e stanno incrementando i rischi nucleari”.

Il documento prosegue rilevando che la stessa epidemia di Covid-19 ha evidenziato come oggigiorno si sia deteriorata la capacità delle nazioni di consultarsi e se necessario coordinare risposte a emergenze collettive, facendo prospettare parallele difficoltà anche nel campo dei colloqui sugli armamenti, al punto che “non possiamo avere stabilità strategica senza dialogo”.

L’appello mira innanzitutto a stabilire fitti e continui canali di comunicazione fra le parti per evitare malintesi, incidenti, errori di calcolo, e inoltre facendo sì che “il dispiegamento delle forze militari sia fatto in modo da minimizzare ogni incentivo a un primo uso del nucleare”.

Gli esperti rimarcano come nell’attuale crisi di rapporti fra Russia e NATO, perdurante almeno a partire dalla crisi in Ucraina del 2014, si stiano moltiplicando i problemi di incomunicabilità fra i rispettivi vertici, il che può solo far aumentare i sospetti reciproci e rendere più probabile uno scontro nucleare dettato da equivoci o paure infondate. Perciò l’appello recita: “I capi degli stati con armi nucleari dovrebbero rinforzare il principio che una guerra atomica non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”.

Inoltre la richiesta di rinnovo del trattato strategico viene vista anche come un mezzo per riannodare rapporti e consultazioni permanenti fra le parti: “Gli Stati Uniti e la Russia dovrebbero preservare ed estendere il New START, il quale è cruciale per sostenere la trasparenza, la prevedibilità e i limiti delle loro forze nucleari. Questo non è solo un problema di Mosca e Washington. La dismissione dell’architettura del controllo delle armi incrementerà i rischi di guerra atomica per tutti gli europei e per il mondo poiché la velocità degli avanzamenti nella tecnologia e nelle armi richiede che la stabilità strategica vada ricercata inclusivamente dalle nazioni al di là della Russia e degli Stati Uniti”.

L’appello si conclude prospettando, a supporto di un rinnovo del trattato, un incontro chiarificatore da tenersi nelle prossime settimane, entro la fine del 2020, fra le potenze del gruppo P-5, come sono note le cinque potenze con seggi permanenti nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ovvero USA, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna, guardac aso tutte e cinque potenze atomiche, o meglio, le cinque potenze atomiche “classiche” o “legittime” come si vennero a configurare fra gli anni Quaranta e Sessanta.

L’estensione del New START viene inoltre considerata dagli esperti più che altro come un guadagno di tempo allo scopo di arrivare a “nuovi accordi e a un futuro piano di lavoro che rendano l’estensione ancor più rilevante nell’andare avanti”. E’ chiaro infatti che se alla prevista estensione di 5 anni non seguirà lo sfruttamento del tempo addizionale per perfezionare il dialogo in modo da partorire assetti più duraturi, il New START andrà avanti con una sorta di “toppa” temporanea che congelerà il problema fino al 2026, quando dovrà di nuovo essere affrontato. Poichè, tuttavia, le armi atomiche continueranno ad esistere, prevedibilmente, per molto tempo a venire, forse secoli, non sarà mai fuori luogo esortare ad equilibri e meccanismi di sicurezza durevoli, almeno lungo un orizzonte di vari decenni.

Le valutazioni del generale Camporini

Ulteriori valutazioni le ha fornite ad Analisi Difesa il generale Vincenzo Camporini, uno dei firmatari italiani del suddetto appello internazionale.

“Il rischio di mancato rinnovo del New START si inscrive come sappiamo in un percorso che ha già visto compromessi altri trattati come l’ABM, l’INF e l’Open Skies. Lo scoglio posto dagli Stati Uniti, che vorrebbero includere la Cina nel trattato, mi pare del tutto velleitario, anzitutto perchè i cinesi, come forma mentis, non si presterebbero mai ad assumere simili impegni.

Inoltre, se, come pare probabile, l’arsenale nucleare cinese si aggira davvero sulle 290 testate, quindi un ordine di grandezza paragonabile a quello degli arsenali di Francia e Gran Bretagna, che senso avrebbe per gli americani voler far sedere al tavolo i delegati di Pechino insieme a quelli russi e ai propri? Se il nucleo del trattato New START è garantire la parità strategica con 1550 testate per ognuna delle potenze, vorrebbero forse permettere ai cinesi di aumentare di molto la loro quantità, fino ad assommare anch’essi a 1550 ordigni?

E’ vero che qualcuno sostiene che l’arsenale cinese sarebbe in realtà più ingente di quelle 290 testate, ma la stessa comunità dell’intelligence lo ritiene un dato plausibile, poiché in realtà il numero di armi nucleari di per sé non è così importante, basta che si superi almeno una certa soglia, quella del poter infliggere alla controparte danni ritenuti inaccettabili, per costruire una deterrenza credibile. Ciò che è importante, e che emerge dal nostro appello congiunto, è che non bisogna mai dimenticare che le armi nucleari sono armi politiche, il cui vero scopo è quello di non essere mai usate. Mi preoccupano molto le recenti evoluzioni dottrinali, sia in America, sia in Russia, che tendono invece a rendere più facile il ricorso al nucleare, tanto che, per esempio, nella nuova dottrina militare russa sono previsti casi in cui la responsabilità del deciderne l’uso viene demandata ai comandanti di teatro, senza alcun ruolo da parte del Cremlino”.

Per il generale dell’Aeronautica italiana, quindi, il vero problema sta, ancor più che nel traballare in sé e per sé del New START, nel fatto che ciò sia uno dei sintomi più evidenti del complessivo sgretolamento dell’apparato diplomatico che ha evitato per decenni la guerra nucleare fra Mosca e Washington, anche nei momenti peggiori della Guerra Fredda, grazie a un sottile e razionale gioco di scacchi, intrecciato al crescere e all’estendersi dei canali reciproci di comunicazione e controllo. Camporini ci ricorda inoltre come stia pericolosamente cambiando il concetto stesso di escalation.

“Nell’accezione tradizionale dell’epoca della Guerra Fredda, per escalation si è sempre inteso un processo progressivo di aumento del livello di crisi, e di impiego di armamenti, caratterizzato simbolicamente da una scala a gradini. Vale a dire che ogni passaggio successivo presuppone una sosta per decidere se passare o no al livello seguente. Oggi invece l’escalation si sta sempre più trasformando da una scala vera e propria a una rampa liscia senza gradini, col pericolo di un aumento rapidissimo e senza sosta del livello di distruzione”.

L’alto ufficiale italiano ci conferma quindi che rischia di andare in crisi tutta la teoria dell’escalation, come era stata codificata nel 1965 da uno dei primi celebri strateghi dell’età nucleare, l’americano Herman Kahn, che aveva individuato una serie di 44 gradini, dal livello più basso di confronto convenzionale, fino all’ultimo e disastroso stadio, ovvero ciò che egli aveva chiamato “spasm war”, una guerra nucleare spasmodica in cui i vertici politico-militari delle grandi potenze, travolti dalle loro fallibilità e fragilità umane, si lascerebbero trascinare dal panico non trovando alternative al lancio, appunto compulsivo, di tutti i propri ordigni nucleari sul nemico, senza alcun ritegno.

L’ultimo gradino della scala di Kahn, si spera, dovrebbe essere (e rimanere in futuro) puramente un esercizio speculativo, ma ciò che conta è che l’analista USA aveva ben spiegato come ogni grado dell’escalation dovesse essere ponderato, in termini di costi e benefici e in relazione alle prevedibili reazioni avversarie, richiedendo dunque un processo decisionale tappa per tappa. La “rampa liscia” paventata da Camporini lascia viceversa intuire un orrendo scivolamento verso devastazioni crescenti.

Il generale ha illustrato inoltre la genesi esatta dell’iniziativa trasversale di sensibilizzazione. “L’idea del nostro appello è venuta da promotori d’eccezione a cominciare dall’ex-ministro della Difesa britannico Des Browne, in carica dal 2006 al 2008, che in qualità di presidente dell’European Leadership Network ha contattato il responsabile dell’annuale Conferenza della Sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger, nonché il senatore americano Sam Nunn, fondatore della Nuclear Threat Initiative e l’ex-ministro della Difesa russo Igor Ivanov, che è stato testimone di un momento cruciale di passaggio fra gli ultimi anni della presidenza di Boris Eltsin e i primi anni di Vladimir Putin.

Attraverso la collaborazione fra questi think tank internazionali intendiamo sensibilizzare i governi e anche i parlamenti dei singoli paesi sul problema nucleare. In particolare, il nostro European Leadership Network, un insieme di figure di spicco dal punto di vista istituzionale, si propone di informare le classi dirigenti dell’Europa in fatto di strategia e problemi militari.

Per quanto riguarda i membri italiani, io ne faccio parte insieme ad autorevoli esperti, ovvero la dottoressa Tocci, l’ammiraglio Di Paola e l’ambasciatore Stefanini. Giova però ricordare che, per confronto, la rappresentanza degli altri paesi è spesso di alto profilo istituzionale e politico, essendo moltissimi gli ex-ministri o ex-sottosegretari e funzionari.

In Italia, purtroppo, la classe politica sembra invece ancora poco sensibile, rispetto a quelle di altri paesi, alle problematiche militari e in particolare legate al rischio nucleare. Io e gli altri analisti esperti possiamo assicurare tutta la nostra esperienza e consulenza, ma speriamo che anche la classe politica italiana comprenda appieno l’importanza di tali questioni”.

La conclusione dell’intervento del generale Camporini ad arricchimento della nostra trattazione è certo un “appello nell’appello”, nel senso che, se già non sarà facile che gli esperti possano influenzare in maniera positiva le alte sfere dei paesi in prima fila nelle tensioni nucleari, ancor più arduo appare sensibilizzare la politica italiana, e anche l’opinione pubblica italiana, notoriamente, purtroppo, meno propense a confrontarsi coi grandi temi internazionali, rispetto a paesi con una più solida tradizione di assertività nazionale. E basta l’esempio della sostanziale assenza dell’Italia dallo scacchiere della Libia, che pure fu nostra colonia, per confermarlo.

Tra inganni e nuova corsa all’atomica

Dando tacitamente per assodata la prossima fine del New START, già il 25 agosto 2020 il Congressional Budget Office (CBO) di Washington, ossia l’organo del Congresso USA che si occupa di elaborare stime sulle variazioni del bilancio federale, per poi farne rapporto a deputati e senatori, ha pubblicato una relazione di previsione sulle spese che l’America dovrebbe affrontare per potenziare la propria panoplia atomica, differenziata a seconda di diverse alternative. Il documento preliminare del CBO recita: “Se il New START finisce, gli Stati Uniti potrebbero scegliere di non apportare cambiamenti ai loro piani correnti per le forze nucleari, in tal caso senza incorrere in costi aggiuntivi.

Se gli Stati Uniti scelgono di aumentare le loro forze, espansioni modeste potrebbero essere relativamente poco costose e potrebbero essere realizzate in fretta. Ma espansioni maggiori costerebbero assai di più, richiedendo decenni”.

Ebbene il CBO ha ipotizzato che, se gli Stati Uniti volessero aumentare le loro testate strategiche da 1500 a 2200, l’incremento sarebbe abbastanza limitato da non causare sostanziali aumenti di spesa rispetto a quelli previsti, probabilmente perchè molte testate smantellate o immagazzinate disassemblate dagli anni precedenti possono essere recuperate in breve tempo. Oltre quel numero, però, i costi aumenterebbero di molto. Se gli USA mirassero a un obbiettivo di 3.500 testate strategiche, i costi addizionali per il Dipartimento della Difesa sarebbero stimati fra 114 e 172 miliardi di dollari come costi di acquisizione dei nuovi sistemi, più una spesa annuale in manutenzione e operatività compresa fra 3 e 8 miliardi.

Se si volesse portare il tetto a 6000 testate strategiche, la spesa di acquisizione potrebbe schizzare fra 410 e 439 miliardi, con spesa annuale fra 24 e 28 miliardi.

I costi sono ingenti, perfino per la prima economia del mondo, e senza dimenticare che la crisi determinata dal Covid-19 ha comunque colpito duramente anche un colosso come gli Stati Uniti. Difficile è capire fino a che punto gli americani siano disposti ad aumentare il loro arsenale, ma non è improbabile che nei corridoi della Casa Bianca e del Pentagono ci sia qualcuno che spera di ripetere, magari in forme più dissimulate, il gioco al rialzo che Ronald Reagan compì negli anni Ottanta per sfiancare l’Unione Sovietica.

A quell’epoca, sia con un generale riarmo, sia mediante il calcolato “bluff” delle “guerre stellari”, l’ambizioso piano di difesa strategica spaziale SDI presentato dal presidente-attore nel suo celebre discorso televisivo del 23 marzo 1983, gli americani contribuirono ad assestare il colpo di grazia a una già debole economia sovietica, soprattutto in agricoltura, che per troppo tempo aveva sprecato quantità incredibili di PIL, forse fra il 25 e il 30%, negli armamenti anziché in investimenti produttivi.

L’attuale economia russa resta assai più debole di quella americana, consentendo una spesa annua per le forze armate di circa 65 miliardi di dollari, meno di un decimo dei circa 700 miliardi degli USA, con una percentuale sul PIL appena più alta di quella USA, ovvero 3,9 % contro 3,4 %. I russi possono certo sviluppare sistemi innovativi, come è il caso dei vari missili Burevestnik (nella foto sottoa) e Avangard e sottomarini-droni Status 6 Poseidon, contando sul fatto che il minor valore del rublo rispetto al dollaro consente risparmi unitari in proporzione alla manodopera, materiali ed energia, di cui peraltro i russi vantano una larghissima autosufficienza in termini di giacimenti e miniere sul loro sterminato continente eurasiatico.

Tuttavia è prevedibile che se Mosca si lasciasse attirare in una vera rincorsa con gli Stati Uniti per rivaleggiare in termini di semplice numero di sistemi d’arma nucleari (o anche non nucleari) omologhi, rischierebbe la bancarotta come al tempo del crollo del regime sovietico.

La classe dirigente russa lo sa ed è anche per questo che ha puntato su sistemi originali e in qualche modo asimmetrici, specie il Burevestnik e il Poseidon, in grado di equilibrare la bilancia strategica anche in pochi esemplari data l’estrema incertezza intrinseca alle particolari caratteristiche operative di un missile in grado di restare in volo per giorni e di un sottomarino-drone con una bomba H tale da causare tsunami.

E’ tutto da vedere a questo punto se la Russia possa eventualmente riuscire con un abile gioco della sua classica “maskirovka”, l’inganno ai massimi livelli, a ribaltare letteralmente la trappola americana e a spingere essa stessa gli USA a investire troppe risorse in armamenti che, oltre una certa soglia, risulterebbero inutili perchè ridondanti, specie nel caso specifico delle testate nucleari, facendo sorgere negli Stati Uniti la convinzione che le forze di Mosca dispongano di sistemi molto più numerosi e diversificati di quanto sia nella realtà.

Ciò avrebbe anche lo scopo, ovviamente, di scoraggiare un eventuale, futura tentazione americana, di risolvere la questione con un “primo colpo” a sorpresa. Sarebbe un modo di avere peso strategico equivalente spendendo in proporzione assai meno e, in senso lato, sembrerebbe avere qualche somiglianza con quelle tecniche di arti marziali orientali, come il kung fu o il karatè, in cui il più debole utilizza la forza stessa, e l’impeto, dell’avversario, per metterlo a terra.

In parte, e coi dovuti distinguo, fu ciò che fece l’Unione Sovietica all’incirca fra il 1954 e il 1963, alimentando negli americani la paura di essere più deboli dei russi in due settori fondamentali, quello dei bombardieri strategici (“bomber gap”) e quello dei missili balistici (“missile gap”) il che non corrispondeva a verità. Ma è anch’esso un gioco pericoloso, contribuendo a infittire la nebbia circa le reali intenzioni dell’avversario e potendo contribuire a lanciare messaggi sbagliati, opposti alle reali volontà dei rivali.

Concludendo, non sembra inopportuno riprendere le ancora attuali parole di Raymond Aron, seppur datate a 50 anni fa, citandone un realistico auspicio: “Tra la non-violenza di cui le società sono incapaci e la violenza illimitata che sarebbe un suicidio collettivo, la storia segue una via di mezzo, rinnovata in molti suoi tratti dalle invenzioni della scienza e dell’industria, ma sempre riconoscibile, caratterizzata dalla duplice natura dell’umanità, incline alle passioni, ma non aliena alla ragione”.

Foto: USArms Control, US DoD, Casa Bianca, Xinhua, TASS, Ministero Difesa Russo e Lockheed Martin

Mirko MolteniVedi tutti gli articoli

Nato nel 1974 in Brianza, giornalista e saggista di storia aeronautica e militare, è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e collabora col quotidiano “Libero” e con varie riviste. Per le edizioni Odoya ha scritto nel 2012 “L'aviazione italiana 1940-1945”, primo di vari libri. Sempre per Odoya: “Un secolo di battaglie aeree”, “Storia dei grandi esploratori”, “Le ali di Icaro” e “Dossier Caporetto”. Per Greco e Greco: “Furia celtica”. Nel 2018, ecco per Newton Compton la sua enciclopedica “Storia dei servizi segreti”, su intelligence e spie dall’antichità fino a oggi.