L’atomica iraniana: minaccia reale o virtuale?

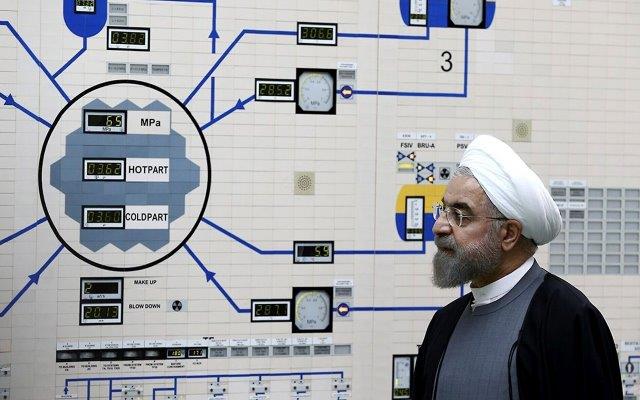

“Crediamo di poter ancora salvare l’accordo sul nucleare”, ha detto il 23 febbraio 2020 il presidente iraniano Hassan Rohani, lanciando alle diplomazie occidentali un estremo segnale di disponibilità, nonostante da oltre un mese e mezzo l’Iran si sia messo praticamente nell’anticamera dell’uscita dal trattato.

Una mossa motivata dalla rinnovata tensione con gli USA dopo l’uccisione da parte americana del generale iraniano Qassem Soleimani, punto di arrivo della serrata competizione per l’egemonia sull’Iraq. Ma Rohani parlava anche all’indomani delle elezioni per il Majlis, il Parlamento di Teheran, effettuate venerdì 21 febbraio e il cui conteggio è stato completato domenica 23.

Dalle urne è uscita una netta maggioranza di “falchi” conservatori, aggregati attorno al movimento detto dei “principalisti” e il cui capo emergente è l’ex-pasdaran ed ex-sindaco di Teheran Mohammad Bagher Qalibaf (nella foto sotto).

Il movimento che vuole “mettere il Parlamento in uniforme da combattimento”, si è aggiudicato ben 221 dei 290 seggi totali, mentre i riformisti ne hanno presi solo 16. Se è vero che Qalibaf potrebbe diventare il prossimo presidente iraniano quando nel 2021 sfiderà l’uscente Rohani (nella foto sotto), in tal caso si apre una limitata finestra temporale per ritornare al tavolo delle trattative in modo che l’Iran rientri pienamente nel rispetto del patto di limitazione delle tecnologie atomiche, ma con la contropartita dell’eliminazione delle sanzioni reintrodotte dall’America di Trump, che quel patto ha unilateralmente denunciato.

Che poi la vittoria dei “falchi” sia falsata dalla bassa affluenza alle urne, solo il 42,5 %, la più bassa dal 1979 e senza dubbio misera rispetto al 62 % del 2016, poco importa, dato il saldo sistema di potere del clero e del suo braccio pretoriano dei Guardiani.

Alla bassa affluenza ha contribuito forse l’allarmismo per la diffusione del coronavirus, su cui il regime può aver mentito dando numeri di contagi forse inferiori al reale, ma più probabilmente è stata la sfiducia del fronte riformista a pesare, data la crisi economica, in gran parte causata dalle sanzioni, che la gestione Rohani ha affrontato imponendo tagli ai sussidi.

Certo è che da ormai un paio di mesi torna di prepotenza alla ribalta la questione, per certi aspetti ancora misteriosa, del programma nucleare di Teheran, di cui ancora oggi non è chiara la reale portata, sebbene si possa affermare che appare un problema proiettato più che altro, eventualmente, in anni futuri.

Il messaggio subliminale diretto da Rohani agli occidentali, nel frattempo, è chiaro: “Siete ancora in tempo a rinsaldare con me il trattato, prima di trovarvi di fronte fra un anno a una specie di nuovo Ahmadinejiad, nella persona di Qalibaf, o affine”. E lo ha fatto capire anche il 24 febbraio nel corso della visita a Teheran del “ministro degli Esteri” dell’Unione Europea, ovvero l’Alto rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell.

Uno sguardo d’insieme

Il 5 gennaio 2020 il governo di Teheran ha annunciato che non si sentirà più obbligato a osservare le autolimitazioni del proprio programma di ricerca nucleare che erano state concordate pochi anni fa con varie grandi potenze straniere, in particolare tornando ad aumentare il numero di centrifughe attive, che servono ad arricchire l’uranio secondo un processo cumulativo a cascata.

Nove giorni dopo, il 14 gennaio, Francia, Germania e Gran Bretagna hanno deciso per tutta risposta di attivare la cosiddetta “risoluzione delle controversie” prevista all’articolo 36 dell’accordo internazionale JCPOA, detto dagli iraniani “Bar’jam”, che dal 2015 limita le potenzialità atomiche iraniane. In una nota congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier britannico Boris Johnson hanno dichiarato: “Vogliamo preservare l’accordo e arrivare ad una soluzione diplomatica. Cercheremo di coinvolgere tutti gli attori a partecipare in modo costruttivo nel processo di negoziato che andiamo a cominciare”.

E inoltre: “Siamo preoccupati per il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare di Vienna e sulla reintroduzione di sanzioni all’Iran, ma siamo stati lasciati senza scelta se non quella di registrare le preoccupazioni che l’Iran non stia rispettando i suoi impegni”. Gli europei, con questo passo intendono quindi tentare, almeno a parole, di salvare l’accordo del 2015, da cui gli Stati Uniti si sono unilateralmente ritirati.

Ma così facendo aprono un processo automatico che prevede fra 65 giorni una votazione al Consiglio di Sicurezza dell’ONU che potrebbe legittimare nuove sanzioni economiche contro l’Iran. Sanzioni stavolta a livello internazionale in aggiunta alle sanzioni unilaterali americane reintrodotte da Trump già due anni fa e, anzi, inasprite in questi giorni dopo il raid contro Soleimani. Anche se, in quella eventualità, Russia e Cina, solitamente al fianco di Teheran, dovessero usare il loro diritto di veto per bloccare la reintroduzione di sanzioni ONU, si apre comunque la strada al far diventare lettera morta il JCPOA. Lo stesso ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ne è conscio, avendo dichiarato il 15 gennaio: “La decisione europea di avviare il meccanismo di risoluzione delle dispute dell’accordo nucleare del 2015 con l’Iran è un errore strategico in termini politici. Dipenderà da ciò se il trattato sopravviverà o finirà”.

Zarif ha ricordato che “se gli europei manterranno i loro impegni, anche l’Iran lo farà”. Alludeva al fatto che l’Unione Europea non è riuscita, o non ha voluto con sufficiente forza, attuare quel proprio decantato meccanismo finanziario di pagamento internazionale del petrolio iraniano, l’Instex, che avrebbe dovuto teoricamente aggirare le sanzioni unilaterali statunitensi.

Per inciso, volendo riandare alle radici dell’attuale picco di tensione, Zarif ha pure aggiunto che “Trump aveva autorizzato l’uccisione di Soleimani da ben sette mesi”. Anche la Russia teme come l’Iran che la “risoluzione” invocata dagli europei possa essere controproducente, trasformandosi da semplice chiarimento in pietra tombale del trattato, infatti nelle stesse ore il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov faceva eco a Zarif: “La situazione è piuttosto allarmante. Il tentativo del trio europeo di attivare la risoluzione delle controversie secondo l’art.36 del JCPOA è un passo distruttivo che riduce le possibilità di mantenere il trattato.

E’ controproducente e non ha basi legali”. A prima vista è sembrato sorprendente che i paesi europei, notoriamente attenti alle posizioni iraniane, principalmente per scopi commerciali, abbiano deciso di attivare la controversia. Il 16 gennaio una probabile spiegazione è emersa grazie al “Washington Post”, secondo cui Trump avrebbe in pratica ricattato gli anglo-franco-tedeschi minacciando sottobanco nei giorni precedenti l’imposizione di dazi del 25% sulle automobili fabbricate nell’Unione Europea e importate in America.

A livello ufficiale, nessun commento, sebbene la stampa riporti gli sfoghi anonimi di funzionari di Bruxelles che avrebbero definito il diktat della Casa Bianca “un’estorsione”. Se questa fosse la verità, avrebbe allora ragione il ministro Zarif nel commentare, quello stesso 16 gennaio che “gli europei hanno svenduto ciò che restava dell’accordo JCPOA per evitare questa penalità”.

E forse non è nemmeno un caso che la decisione maturata a Londra, Berlino e Parigi coincida temporalmente con l’allarme lanciato il 14 gennaio sul quotidiano ebraico “Haaretz” basandosi su fonti dell’intelligence militare israeliana, ovvero il servizio segreto Aman, “gemello” del più famoso Mossad, secondo cui l’Iran potrebbe costruire un ordigno nucleare entro la fine del 2020, arrivando entro due anni al montaggio di testate affidabili sui suoi missili balistici.

Le stime dell’Aman, attualmente diretto dal generale Tamir Haiman, sostengono che “attualmente l’Iran ha uranio arricchito al 4%”, ma “potrebbe arrivare a un grado del 20% a metà dell’anno”, per poi giungere “entro la fine del 2020 a 40 kg di uranio arricchito al 90%, sufficiente per costruire una bomba nucleare”. Gli israeliani stimano però che ci vorrebbero due anni, quindi presumibilmente non prima dell’inizio del 2022, prima che gli iraniani possano avere testate nucleari ben adattate alle ogive dei loro missili balistici. Che si tratti però di mere supposizioni, e non di certezze, lo fa capire lo stesso articolo di “Haaretz” quando dice: “Le forze armate israeliane stimano che allo stadio attuale l’Iran non possieda i missili che possano portare le testate e non siano stati condotti esperimenti e ricerche di capacità”.

A giudicare da questa frase, insomma, accusano l’Iran perchè temono che possa attuare ciò che potrebbe essere capace di fare, ma che, per loro stessa ammissione, non ha, o non avrebbe, ancora fatto. Certo, il nutrito programma di missili balistici è lì a ricordarci che Teheran ha ambizioni di proiezione di forza, ma nulla per ora accredita tentativi di sviluppare una testata nucleare. E’ chiaro però che questi tentativi potrebbero diventare reali se i vertici iraniani si sentissero messi all’angolo dopo un eventuale fallimento, che già si intravede all’orizzonte, del trattato JCPOA.

Il 25 gennaio Zarif, intervistato dal giornale tedesco Der Spiegel, ha detto senza tanti complimenti che gli europei si sono accodati agli americani come sudditi e in particolare: “Gli europei non hanno motivi legittimi per ricorrere al meccanismo di controversia. Non possono semplicemente riferire qualcosa al Consiglio di Sicurezza perché sono europei e hanno gli occhi blu. E non siamo solo noi a pensarlo, ma anche i russi e i cinesi”. E poi l’affondo: “È un disastro per l’Europa essere così sottomessa agli Stati Uniti.

Chiunque accetta l’unilateralismo lo sta aiutando. Gli europei ci chiamano e dicono: Siamo spiacenti, non possiamo fare nulla. Gli europei non possono allacciarsi a Trump e quindi provare ad agire come un uomo forte contro l’Iran”. Poco importa, poi, se il 30 gennaio Washington abbia deciso, per il momento, di consentire ad aziende russe, cinesi ed europee di continuare il lavoro presso gli impianti nucleari iraniani civili, con la scusa che la presenza di tecnici stranieri rappresenta una sorta di “vigilanza” sul settore.

La difficile posizione dei paesi europei, tirati per le maniche da una parte dall’America, dall’altra da Teheran, è comprensibile, essendo essi troppo deboli per opporsi seriamente agli USA, pena severe ripercussioni economiche, ma nel frattempo non disposti a lasciarsi sfuggire la nomea di “potenze diplomatiche e pacifiche”, se non più militari come in passato. Il 14 febbraio il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier spezzava una lancia in favore degli iraniani definendo “più pericoloso e meno sicuro” un Medio Oriente senza JCPOA e auspicando “una nuova iniziativa europea per impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari”.

Così si è arrivati a una delle ultimissime iniziative, la riunione del 26 febbraio a Vienna della commissione del JCPOA, presieduta dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dal segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna, Helga Maria Schmid, e dai rappresentanti dei paesi rimasti nel trattato, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e ovviamente lo stesso Iran.

Ma è chiaro che l’assenza degli Stati Uniti da tali riunioni già le rende inefficaci in partenza, poichè è da Washington che è venuto l’attacco al cuore dell’accordo, anche su istanza dell’alleato Israele, e solo da Washington può venire la parola definitiva che richiuda la frattura. Sembra però praticamente impossibile che Trump possa nei prossimi giorni, o prossime settimane, dare retta a proposte di legge come l’Iran Diplomacy Act (Bill S.3314) presentato il 23 febbraio da un gruppo di senatori dell’opposizione democratica, Ed Markey, Dianne Epstein, Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Tammy Duckworth. Esso chiede agli Stati Uniti di rientrare al più presto nel JCPOA, che d’altronde era stato uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione Obama.

Ma talmente irrealistico pare un passo indietro da parte di Trump, il quale peraltro potrebbe essere pure rieletto il prossimo autunno, che l’iniziativa sembra una mera messinscena, una facciata per mostrare che l’opposizione lavora.

Lo spirito di un trattato

Come si sa, era stato dopo anni di accuse e tensioni, che si era giunti nel 2015 all’accordo internazionale noto come JCPOA, fra l’Iran, da una parte, e le cinque potenze con seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ossia USA, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna, con l’aggiunta della Germania. Si trattava di un accordo, i cui dettagli esamineremo più oltre, che all’amministrazione americana di allora andava assai a genio, anzi, veniva sbandierato come un notevole successo diplomatico.

Consentendo all’Iran di arricchire uranio in modesta quantità e modesta percentuale isotopica, quel tanto che bastava per un uso esclusivamente civile della tecnologia atomica, si sperava di essersi lasciati alle spalle le paure in primis di Israele, attualmente unica potenza nucleare del Medio Oriente, che non essendo ufficialmente riconosciuta dagli iraniani teme un giorno o l’altro di essere “cancellata dalle cartine geografiche”, come prometteva l’ex-presidente iraniano Mahmud Ahmadinejiad, qualora gli ayatollah dovessero arrivare un giorno a una effettiva capacità atomica militare.

Ma anche le paure degli Stati Uniti, che soprattutto dopo i disastrosi attentati dell’11 settembre 2001 hanno avuto perenni incubi di attacchi a sorpresa da parte dei “rogue states”, gli “stati canaglia” la cui definizione, di per sè un po’ fuorviante, faceva allora di tutta l’erba un fascio tra l’Iran, l’Iraq di Saddam Hussein, la Corea del Nord e la Libia di Muhammar Gheddafi, lasciando fuori, per esempio, una nazione dalla stabilità assai dubbia come il Pakistan, con cospicuo arsenale nucleare, spesso santuario di terrorismo, integralismo islamico, e teatro di trame di servizi segreti deviati.

Soprattutto per tranquillizzare Israele, ma anche una potenza rivale di Teheran, e legata a doppio filo all’America dall’intreccio fra quotazioni del greggio e valore del petroldollaro, ossia l’Arabia Saudita, si intensificò il lavorìo diplomatico che vedeva la Russia appoggiare le posizioni iraniane, anche per l’aiuto russo al completamento della centrale nucleare di Bushehr, finchè venne firmato il patto.

Erano gli anni di Barack Obama alla Casa Bianca, quando i vertici americani si sentivano assai più coinvolti nell’intrico dei delicati equilibri mediorientali e, ben consci della complessità di quello scacchiere, cercavano di essere più attenti a non dare l’impressione di voler agire a “muso duro”. Dopo l’ascesa di Donald Trump alla presidenza, molto è cambiato.

Gli Stati Uniti, da un lato hanno portato avanti una politica estera incentrata sui propri esclusivi interessi, senza guardare troppo in faccia nessuno, e articolando il trumpiano slogan “America First” in una prassi più propensa a una pletora di rapporti bilaterali, all’insegna, si potrebbe dire, del “divide et impera”, che a grandi sessioni multilaterali. Trump, che già aveva definito il JCPOA “il peggior accordo possibile”, ha infine ritirato l’adesione americana al patto, l’8 maggio 2018, partendo dal presupposto che la sola defezione degli Stati Uniti sarebbe dovuta bastare per togliere sostanza all’accordo, come se le altre potenze fossero dei convitati di pietra.

Fra le ragioni addotte dalla Casa Bianca, il fatto che il trattato non contemplasse il nodo dei possibili vettori di armi nucleari, ovvero i missili balistici, di cui l’Iran ha proseguito lo sviluppo. Ma per quanto riguarda l’applicazione alla lettera del trattato, l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, AIEA in italiano, IAEA all’inglese, non ha mai osservato, a quanto risulta, violazioni da parte iraniana. Scopo dichiarato dell’attuale amministrazione americana è spingere l’Iran a sedere di nuovo al tavolo delle trattative per arrivare a un patto ancora più restrittivo che comprenda anche i missili. Il tutto tenendo conto che Trump, sulla proliferazione nucleare, gioca su una doppia scacchiera coi nordcoreani.

Ma con una differenza sostanziale, dato che il dittatore di Pyongyang, Kim Jong Un, già dispone dell’arma nucleare e per giunta in un certo numero di esemplari, probabilmente già montati sulle ogive dei missili, a giudicare sia dal numero di esplosioni sotterranee effettuate, sia dal numero di collaudi di vettori balistici delle più varie gittate. Pertanto, mentre con Kim il presidente americano è costretto a una certa cautela, tanto da scrivergli l’8 gennaio una sorta di “letterina” per auguri di compleanno, con il governo iraniano deve cercare di fare la faccia feroce fin che può, convinto di condurre una lotta contro il tempo.

Il giorno in cui gli iraniani dovessero, a sorpresa, dimostrare di avere ordigni nucleari operativi, automaticamente diverrebbe d’obbligo anche con loro muoversi coi guanti.

E la stessa Israele ben difficilmente si arrischierebbe a raid preventivi, a meno che non avesse ragionevoli basi per pensare di poter distruggere missili in procinto di essere lanciati. Ma senza avere la sicurezza di poterli colpire tutti ancora a terra, o al più intercettandoli con le difese antimissile. Giungerebbe così a maturazione un processo che, fra alti e bassi, si è snodato addirittura per mezzo secolo. E che merita di essere ripercorso, almeno per sommi capi.

Un po’ di storia

Il rapporto fra l’Iran e la tecnologia nucleare è molto più antico di quanto si pensi e susciterà sorpresa presso i più sapere che, ai primordi, furono proprio gli americani a gettare nell’antica Persia un seme “atomico”, germogliato poi con pazienza. Correva infatti l’anno 1957, quando l’amministrazione del presidente Dwight Eisenhower firmò con lo scià Reza Palhevi il programma di assistenza scientifica nucleare Atoms for Peace.

Washington si fidava come non mai dello scià, anche perchè il consolidamento del potere del sovrano era avvenuto non molto tempo prima grazie al colpo di stato militare orchestrato nel 1953 dalla CIA allora guidata da Allen Dulles per abbattere il primo ministro iraniano Mohammed Mossadeq, ritenuto colpevole di mettere i bastoni fra le ruote alle multinazionali angloamericane del petrolio.

Le prime collaborazioni tra fisici statunitensi e iraniani iniziarono fattivamente nel 1959 con la fondazione del Centro di Ricerche Nucleari dell’Università di Teheran. E sfociarono nel 1967 nell’apertura del primo reattore nucleare sperimentale iraniano, nella medesima sede.

Si trattava di un reattore da 5 MegaWatt donato direttamente dagli Stati Uniti e attraverso cui la fisica iraniana si impratichì contribuendo a far sì che lo scià coltivasse sogni di elettrificazione nucleare del paese per non dipendere troppo dal petrolio. Per ironia, già allora questo primo reattore iraniano funzionava con uranio arricchito al 90 %, dunque a un grado “bombabile”, senza che gli USA, incoraggiatori essi stessi dell’iniziativa, battessero ciglio.

L’Iran, comunque aderì nel 1968 al Trattato di Non Proliferazione Nucleare e lo ratificò nel 1970. In tal modo lo scià potè dare copertura legale al suo ambizioso programma di lungo periodo per la produzione di elettricità. Si arrivò così al 1975, quando furono avviati i lavori per la famosa centrale nucleare di Bushehr, nel sud del paese, frutto di un grande appalto a favore dei colossi tedeschi Siemens e AEG, tramite la loro joint venture Kraftwerk Union. I progetti iniziali prevedevano due reattori da 1200 MW.

Poco dopo, lo scià firmava un contratto con la società francese Framatom per la costruzione di una seconda centrale nucleare a Darkhovin, poi bloccata a seguito della rivoluzione islamica. Le ambizioni nucleari dello scià Reza Palhevi suscitavano già allora sospetti di applicabilità militare, e a testimonianza di quel clima, che un po’ anticipava le paure odierne, è d’obbligo citare l’interessante romanzo fantapolitico “Il crack del ’79”, scritto nel 1976 dall’economista statunitense Paul Erdman.

Vi si narrava di un Iran armato di testate nucleari per il cui sviluppo lo scià “letterario” si avvaleva dell’aiuto tecnico della Svizzera e di, udite udite, Israele! Nel romanzo si fantasticava di una catastrofe scatenata nell’immediato futuro di allora da Reza Palhevi per conquistare la regione del Golfo Persico. Per l’esattezza, Erdman immaginava una “Guerra dei Quattro Giorni” combattuta dal 19 al 22 marzo 1979, in cui le armate dello scià, le più potenti del Medio Oriente, travolgevano Iraq e Kuwait, ma incontravano notevole resistenza in Arabia Saudita.

A quel punto, lo scià ordinava di sganciare tre bombe nucleari da altrettanti caccia iraniani F-4 Phantom per rendere inutilizzabile con radiazioni di lunga durata la maggior parte dei pozzi petroliferi sauditi. Ma un’incursione aerea convenzionale dei sauditi sul suo quartier generale di Khorramshar causava la deflagrazione accidentale di altre sue bombe nucleari, pronte innescate negli hangar, irradiando anche gran parte dei pozzi iraniani, oltre a disintegrare lo stesso scià e il suo Stato Maggiore.

Così, l’inaccessibilità permanente dei giacimenti del Golfo, faceva in pratica crollare l’economia mondiale in una lunga e permanente “notte”, peggio che la crisi del 1929. Al di là dell’opera di fantasia, il romanzo di Erdman poneva già negli anni Settanta il dilemma del potenziale disastro che deriverebbe dall’uso di ordigni nucleari nell’area che ancora oggi assicura circa il 25-30 % del fabbisogno mondiale di petrolio. All’epoca, tuttavia, il quadro geopolitico globale era molto diverso dall’attuale e un ipotetico Iran armato di testate nucleari avrebbe potuto essere accettato nella medesima misura in cui, nel 1974, il test atomico indiano del “Buddha sorridente” non aveva suscitato, tutto sommato, gravi preoccupazioni.

Lo scià Palhevi era in ottimi rapporti con gli Stati Uniti, suoi maggiori fornitori di armi, ma al tempo stesso cercava di dialogare anche con l’Unione Sovietica, tanto da stipularci un “patto di non aggressione”. Voleva che l’Iran diventasse leader nel Golfo come “terza forza” equidistante dai due blocchi. E in più aveva buoni rapporti con Israele, i quali vedevano nei persiani un bilanciamento strategico ai paesi arabi.

A riprova, gli israeliani furono sul punto di aiutare gli iraniani a disporre persino di missili con testata atomica. Non è infatti un’invenzione romanzesca, ma una realtà storica, la visita compiuta il 18 luglio 1977 in Israele dal generale iraniano Hassan Toufanian, viceministro della Difesa. Toufanian incontrò sia l’allora ministro degli Esteri ebraico, il leggendario Moshe Dayan, sia il ministro della Difesa, generale Ezer Weizman. Parlarono di collaborazione tecnico-militare fra i due paesi, e in particolare di un cosiddetto Project Flower, volto a costruire missili a testata nucleare. Il dottor Pinhas Zusman, direttore generale del Ministero della Difesa israeliano, spiegò personalmente al generale iraniano che i missili in oggetto avrebbero potuto ospitare armi nucleari.

Fu la rivoluzione del 1979 capeggiata dall’ayatollah Rullah Khomeini, con la susseguente fuga all’estero dello scià, a cambiare radicalmente scenario. Venne fondata una repubblica islamica sciita che vedeva sia nei due blocchi, capitalista e comunista, visti entrambi come “teste d’idra” della comune “miscredenza occidentale”, sia in Israele, accusata di occupare Gerusalemme con la sua “entità sionista”, tutta una serie di “Satana”.

Ciò portò al ritiro di qualsiasi collaborazione tecnica del mondo occidentale, a maggior ragione in ambito atomico. Si arrestarono i lavori della centrale di Bushehr, come anche di quella di Darkhovin, e dal 1980 al 1988 Teheran dovette pensare a come fronteggiare l’Iraq di Saddam Hussein. Pare che Khomeini in persona si fosse più volte detto contrario all’idea stessa di un’arma nucleare, da lui considerata incompatibile con l’etica musulmana.

Ma dopo la sua morte, nel 1989, il paese cominciò lentamente a rispolverare i ruderi dello scià. La prima grande svolta arrivò con l’accordo con la Russia per la ripresa dei lavori alla centrale di Bushehr. Dopo accordi preliminari nel 1992, il contratto con il Ministero russo dell’Energia Atomica, o Minatom, venne firmato dagli iraniani l’8 gennaio 1995. Prevedeva l’installazione da parte del gruppo russo Atomstroyexport di due reattori VVER-1000 ad acqua pressurizzata della potenza di 915 MW ciascuno. N

el medesimo periodo l’Iran cominciò una collaborazione segreta col Pakistan e con la Corea del Nord per acquisire conoscenze nucleari, unitamente alle centrifughe ad alta velocità per l’arricchimento dell’uranio in soluzione gassosa, e missili nordcoreani Nodong, base tecnica dei missili iraniani a corto e medio raggio della serie Shahab. Era la famosa rete occulta messa in piedi dallo scienziato pachistano Abdul Qadeer Khan, una fra le menti più brillanti del centro di ricerche nucleari pachistano di Kahuta.

Fu a questo punto che il programma nucleare iraniano iniziò davvero ad allarmare i governi occidentali. Già il 1° giugno 1998 un defezionario pachistano, Iftikhar Khan Chaudry, si consegnò a New York all’FBI, chiedendo asilo politico. E cominciò a spifferare agli americani non solo dell’arsenale nucleare di Islamabad, ma anche dell’assistenza pachistana all’Iran.

Sulle prime gli americani non accreditarono molto queste informazioni, ma dovettero osservare che in quello stesso periodo, dal luglio 1998 in poi, gli iraniani cominciavano a collaudare i prototipi dello Shahab 3, missile a medio raggio della gittata iniziale di 1000 km, poi elevata a 2000 km. Sviluppato nel centro missilistico di Parchin, entrò infine in servizio con la forza missilistica della Guardia Rivoluzionaria a partire dal 2003.

Data l’imprecisione di tali missili, appariva piuttosto ovvio che il loro valore strategico sarebbe stato pressochè nullo se non dotati, in futuro di testate atomiche, o perlomeno biochimiche. Per gettare agli iraniani una specie di “esca avvelenata”, l’amministrazione del presidente Bill Clinton escogitò la stramba “Operazione Merlin”. La CIA reclutò uno scienziato nucleare russo con l’incarico di contattare gli iraniani per offrire loro, in cambio di denaro, i progetti di un sofisticato detonatore nucleare russo. I progetti erano stati però manomessi apposta per fuorviare gli iraniani su una pista sbagliata. Non si seppe mai chi fosse lo scienziato russo, noto solo col nome in codice “Merlin”, ma si sa che consegnò tra il febbraio e il marzo 2000 i progetti agli iraniani.

Tuttavia li avvisò degli errori volutamente inseriti, col risultato che gli americani finirono involontariamente per aiutare le ricerche nucleari della repubblica degli ayatollah. Fu però solo dal 14 agosto 2002 che l’Iran si trovò davvero il fiato sul collo a causa del nucleare. In quel periodo il movimento clandestino di opposizione iraniana noto come Mujaheddenn El Khalq, o MEK, rivelò tramite suoi rappresentanti a Parigi che l’Iran aveva realizzato due centri di ricerca nucleari fino ad allora totalmente segreti, ovvero il centro di arricchimento dell’uranio di Natanz e l’impianto di Arak per la produzione di acqua pesante, quell’acqua formata da un isotopo dell’idrogeno che è utile come moderatore di neutroni.

Soprattutto Natanz attirò presto l’attenzione internazionale poichè si trattava di una base in gran parte incavernata sottoterra, per proteggerla da incursioni aeree. Lì stavano annidate migliaia di centrifughe ad alta velocità, sui 30.000 giri al minuto, per separare per forza centrifuga l’isotopo U235, quello instabile e deputato alla fissione del nucleo, dal più abbondante e stabile U238.

L’uranio in soluzione gassosa si separa durante la rotazione poichè i nuclei più pesanti si raccolgono verso il margine della centrifuga, mentre quelli più leggeri rimangono in prossimità del mozzo, da cui vengono aspirati e passati a una centrifuga successiva per una ulteriore raffinazione.

Combinando migliaia di centrifughe in un processo a cascata, si può arrivare a un arricchimento dell’uranio sufficiente per reattori civili e anche per ordigni bellici. L’AIEA, allora guidata dall’egiziano Mohamed El Baradei (nella foto siotto), prese a indagare sull’operato iraniano, mentre a Teheran si temeva che la questione nucleare potesse offrire agli Stati Uniti il pretesto di un attacco militare.

In quei giorni, nel marzo 2003, gli USA avevano utilizzato in effetti i falsi rapporti della cosiddetta “fonte Curveball”, l’esule iracheno Rafid Al Janabi, per sostenere che il dittatore iracheno Saddam Hussein disponesse di armi di distruzione di massa, nucleari e biochimiche, come pretesto per occupare l’Iraq.

Mentre il governo di Teheran, allora guidato dal relativamente moderato Seyyed Khatami, apriva le porte agli ispettori dell’AIEA, nell’ottobre 2003 la Guida Suprema ayatollah Alì Khamenei emise una fatwa, una sentenza religiosa, che definiva “contrari all’Islam” la costruzione e l’impiego di armi nucleari. Gli iraniani riuscirono a convincere l’AIEA dell’inesistenza di sforzi per un programma militare e il 10 novembre 2003 l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica pubblicò il primo dei suoi periodici rapporti sull’Iran. Ne risultò che aveva violato il TNP per non aver rivelato al mondo l’esistenza degli impianti di Arak e Natanz, ma che non c’erano tracce evidenti di aspetti militari, tantopiù che l’arricchimento dell’uranio era limitatissimo e a un certo punto, nel luglio 2004, fu perfino sospeso.

Le acque si chetarono, ma solo per poco. Il 3 agosto 2005 divenne presidente l’assai più estremista Mahmoud Ahmadinejiad, che scatenò subito una guerra di parole che spinse gli occidentali a sopravvalutare, probabilmente, il pericolo di un’atomica iraniana.

Crisi e accordo

Fu anche per esigenze di politica interna, probabilmente, che Ahmadinejiad si caratterizzò come un “falco” per tutta la sua presidenza. Nel 2006 riprese l’arricchimento dell’uranio e, mentre prometteva più volte di “cancellare Israele”, arrivando perfino a dare ragione a Hitler, nel settembre 2007 annunciò che il numero di centrifughe installate nelle caverne di Natanz era arrivato a 3000, in grado di garantire un agevole raffinazione al 5 %, cifra ancora troppo modesta per dar vita a una bomba. Il tutto, unito a lunghe fasi di braccio di ferro con l’AIEA, i cui ispettori si videro chiudere molte porte.

L’ONU emise il 31 luglio 2006 la prima di ben otto risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, susseguitesi fino al 2010, che imponevano all’Iran tutta una serie di sanzioni se non avesse sospeso l’arricchimento dell’uranio e collaborato con l’AIEA. Come emerse poi a posteriori dai rapporti dell’agenzia, l’Iran a dispetto dei proclami di Ahmadinejiad non fece in realtà significativi passi in avanti verso un programma nucleare militare. L’unica attività nucleare che andasse al di là delle ricerche scientifiche sembrava essere la prolungata costruzione della centrale civile di Bushehr, che soffrì grandi ritardi poichè i russi, pressati dagli occidentali ridussero i lavori prima di decidere nel 2007 di procedere al caricamento del combustibile nucleare, uranio di fornitura russa, nel reattore.

Solo l’8 maggio 2011 il primo reattore di Bushehr venne letteralmente “acceso”, sostenendo la reazione di fissione e solo dal 3 settembre 2011 iniziò a fornire elettricità alla rete civile. L’impressione è che l’allora presidente iraniano, vicinissimo agli interessi dei pasdaran, l’aristocrazia di regime del paese, abbia utilizzato la questione nucleare come mero strumento di propaganda per compattare il fronte interno all’insegna del nazionalismo, e giustificare il perenne pugno di ferro contro i dissidenti.

Il programma atomico iraniano avanzava, sebbene non quanto poteva apparire dalle sue dichiarazioni. Fra 2005 e 2006 fu costruito un nuovo centro di arricchimento dell’uranio a Fordow, poco lontano dalla città santa di Qom nelle cui scuole coraniche si formarono i maggiori ayatollah del paese.

L’esistenza del centro di Fordow, che arrivò a contare oltre 2700 centrifughe, venne dichiarata unilateralmente dal governo iraniano il 21 settembre 2009, ma secondo fonti israeliane, come gli storici del Mossad Michael Bar-Zohar e Nissim Mishal, gli iraniani avrebbero deciso di rivelare per primi l’esistenza dell’impianto per parare imminenti accuse occidentali, avendo essi arrestato una non identificata spia del servizio segreto inglese MI6 che aveva già scoperto la verità. Intanto, ad Arak veniva iniziato un reattore ad acqua pesante, mentre presso la vecchia centrale di Dharkhovin iniziava dal 2008 la realizzazione di un reattore simile a quello di Arak.

Fatto sta che gli anni della presidenza di Ahmadinejiad (nella foto sotto) videro inasprirsi soprattutto la pressione israeliana su Teheran. L’aviazione israeliana cominciò a studiare in permanenza possibili incursioni aeree sui centri nevralgici del nucleare iraniano, presumibilmente addestrando a tale scopo equipaggi di cacciabombardieri F-16 SUFA a grande autonomia.

Ma un’azione aerea simile a quella che gli stessi israeliani avevano compiuto nel 1981 contro il reattore atomico iracheno di Osirak sarebbe risultata assai più problematica, sia per la grande distanza da Israele, sia per il crescente miglioramento delle difese aeree iraniane, oltre a ragioni di opportunità politica. Soprattutto fu quindi il Mossad ad accollarsi l’organizzare una serie di azioni segrete per ritardare le ricerche iraniane. Furono gli anni dei ripetuti omicidi mirati di scienziati nucleari iraniani, sulla cui responsabilità gli esperti sono concordi nell’indicare sicari del Mossad o della dissidenza interna iraniana, forse il MEK, al soldo del Mossad stesso.

Un primo scienziato nucleare, Ardashir Hosseinpour, morì, si dice avvelenato da una sostanza radioattiva, già il 15 gennaio 2007, sebbene lo stesso governo iraniano abbia nel suo caso minimizzato l’episodio. Al che potrebbe essere vera l’affermazione della sorella di Ardashir, Mahboobeh, secondo la quale il fratello potrebbe essere stato ucciso dagli stessi pasdaran perchè rifiutava di lavorare a un ordigno nucleare. Di più probabile paternità israeliana sarebbero invece le successive quattro esecuzioni.

La mattina del 12 gennaio 2010 il professor Masoud Ali Mohammadi venne dilaniato dall’esplosione di una motocicletta imbottita d’esplosivo piazzata davanti a casa sua, a Teheran. Per quell’omicidio nel 2011 venne arrestato un iraniano, Majid Jamali Fashi, che confessò di essere un agente del Mossad e di aver parcheggiato la moto facendola poi scoppiare con un telecomando. Fu condannato a morte e impiccato nel 2012. Nel frattempo, il 29 novembre 2010, due ignoti sicari in motocicletta tesero altrettanti agguati a due fisici, Majid Shahriari e Fereydoun Abbasi Davani. I motociclisti li inseguirono mentre guidavano le loro automobili per andare al lavoro. Agganciarono a mano bombe magnetiche sulle rispettive carrozzerie e le esplosioni uccisero Shahriari, mentre Davani se la cavò con qualche ferita.

L’estate successiva fu la volta di Darioush Rezaei Nejad, uno dei maggiori uomini-chiave poichè pare fosse il maggior esperto di detonatori per la massa critica degli ordigni a fissione. Era il 23 luglio 2011 quando Nejad si trovava davanti a casa sua e si vide arrivare a tutta velocità due motociclisti che lo falciarono a morte a raffiche di mitraglietta. Forse erano gli stessi centauri che avevano ucciso Shahriari e ferito Davani l’autunno precedente, o forse no.

Di certo, l’11 gennaio 2012 si ritornò alla tecnica della bomba calamitata applicata all’automobile della vittima, per disintegrare nientemeno che il vicedirettore della base di Natanz (nell’immagine satellitare qui sopra), Mostafa Ahmadi Roshan. In parallelo, si verificarono una serie di attentati e sabotaggi, anche in tal caso di probabile “firma” Mossad. Ne citeremo solo alcuni. Nell’aprile 2006 un’esplosione distrusse molte centrifughe di Natanz, e altre parti dell’impianto vennero danneggiate nel gennaio 2007 da materiale isolante di qualità scadente che gli israeliani fecero comprare agli iraniani attraverso clienti dell’Est Europa.

Nel maggio 2008 un’altra esplosione danneggiò, stavolta, gli impianti di Arak. Il giugno 2010 fu il periodo dell’attacco informatico attuato col virus Stuxnet, sviluppato insieme da israeliani e americani, per mandare in panne i computer che gestivano le centrifughe di Natanz, ormai arrivate a 10.000. Stuxnet fu “inoculato”, a quanto pare, da un agente segreto tramite una banale chiavetta USB e causò gravi danni ad almeno un migliaio di centrifughe. Nel gennaio 2013, poi, un attentato dinamitardo distrusse molte centrifughe a Fordow.

Frattanto, Ahmadinejiad annunciava che l’arricchimento dell’uranio aveva raggiunto un grado del 20 %, sebbene limitatamente a uranio di uso radiologico medico e in una modesta quantità di un quintale e mezzo all’anno. Il che veniva confermato nel gennaio 2012 dall’ennesimo rapporto dell’AIEA.

Nel complesso, gli anni in cui Ahmadinejiad fu al vertice del governo iraniano videro una notevole espansione delle strutture deputate alla tecnologia nucleare, ma senza alcuna evidenza conosciuta di esperimenti e lavori volti a realizzare un ordigno e men che meno il suo adattamento a un missile. Il grado di arricchimento dell’uranio, inoltre, non andò mai oltre il 20 % di U235.

L’ascesa alla presidenza di Hassan Rohani, dal 3 agosto 2013, ha segnato l’inizio del processo di riavvicinamento diplomatico con le potenze occidentali. L’Iran di Rohani doveva infine decidersi a rimediare alla sempre più difficile situazione economica interna mediante l’eliminazione delle sanzioni e il ritorno a una fiorente esportazione della sua immensa produzione di petrolio, così dopo lunghe trattative decise di ottemperare alle richieste di limitazioni del settore nucleare, sebbene con un accordo della durata limitata.

E’ doveroso rammentare che una parte importante di tali negoziati si svolse attraverso incontri segreti fra emissari americani e iraniani sul suolo neutrale dell’Oman, grazie alla mediazione del locale sultano Qabus Bin Said, morto proprio di recente, il 10 gennaio 2020, dopo aver per molti anni guidato il suo regno su una saggia linea politica equidistante fra Arabia Saudita e Iran. I primi colloqui tenutisi a Ginevra fra l’Iran e le potenze del “5+1”, ovvero le cinque potenze permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più la Germania, sfociarono già il 24 novembre 2013 in un accordo provvisorio che prevedeva dal 20 gennaio 2014 la sospensione dell’arricchimento al 20 %, la diluizione di almeno metà dell’uranio già arricchito per riportarlo al 3,5 % e l’arresto dei lavori al reattore di Arak.

Si trattava però solo di una tappa intermedia. Si arrivò così alla firma a Vienna, il 14 luglio 2015, del definitivo JCPOA, o Joint Comprehensive Plan of Action, fra i ministri degli Esteri dei paesi coinvolti, ovvero l’iraniano Javad Zarif, l’americano John Kerry, il russo Serghei Lavrov, il cinese Wang Yi, il francese Laurent Fabius, il tedesco Frank Walter Steinmeier, il britannico Philip Hammond e come rappresentante Esteri dell’Unione Europea l’italiana Federica Mogherini.

L’allora presidente americano Barack Obama plaudì al successo e lo presentò al Congresso come “un’occasione che non bisognava lasciarsi sfuggire”. Il trattato entrò in vigore dal 16 gennaio 2016 e prevedeva fra i punti principali, anzitutto la riduzione del numero totale (tra Natanz e Fordow) delle centrifughe da 19.138 a 6104. Di esse, solo le 5060 rimaste attive nella base di Natanz avrebbero potuto essere impiegate per arricchire uranio, mentre le 1044 rimaste a Fordow dovevano essere impiegate per altre ricerche su radioisotopi non adatti a costruire una ipotetica bomba. Inoltre, lo stock totale di uranio arricchito accumulato dagli iraniani veniva ridotto da 10.000 kg a soli 300 kg e con un arricchimento limitato al 3,67 %.

Sul reattore ad acqua pesante di Arak si stabiliva di riprogettarlo per limitarne la potenza ed evitare che avesse come sottoprodotto abbastanza plutonio per confezionare una bomba. Quanto alla centrale elettronucleare di Bushehr, l’uranio continuava a essere fornito dai russi, tanto che si consentì tranquillamente l’espansione del sito con due ulteriori reattori VVER-1000, la cui costruzione è iniziata fra il 2016 e il 2017, con completamento previsto nel 2024 e nel 2026.

Per garantire il rispetto iraniano degli impegni del trattato, a cui corrispondeva l’eliminazione delle precedenti sanzioni ONU, tranne quelle relative al programma di missili balistici, si stabiliva di aumentare da 50 a 150 il numero di ispettori dell’AIEA distaccati in Iran e autorizzati a effettuare sopralluoghi nell’arco di tutte le 24 ore. Quasi subito, sia negli Stati Uniti, sia in Israele, si sollevarono dubbi e ansie su quella che veniva considerata un’opportunità data all’Iran di guadagnare tempo e portare avanti programmi segreti dietro un utile paravento.

Dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, dal gennaio 2017, Donald Trump iniziò a esprimere dubbi crescenti sulla validità effettiva del JCPOA, rimproverando alla precedente gestione Obama di aver stipulato “un pessimo accordo”. Lo staff di Trump, in particolare l’allora capo della CIA, poi divenuto segretario di Stato, Mike Pompeo, rilevavano anzitutto che il trattato interveniva sugli impianti nucleari e non sui missili balistici, ignorando il problema dei vettori. Inoltre, poichè la maggior parte delle centrifughe non erano state smantellate, ma semplicemente immagazzinate per servire da pezzi di ricambio a quelle rimaste in attività, ciò si limitava a “congelare”, ma non a eliminare le capacità iraniane.

E del resto la validità del trattato era limitata a 15 anni, dopo i quali si sarebbe potuti tornare al punto di prima. Nonostante i puntuali rapporti dell’AIEA confermassero che gli iraniani rispettavano alla lettera il JCPOA, Trump prese a dire, il 13 ottobre 2017, che “gli iraniani stavano violando lo spirito del trattato”.

E ora?

A differenza degli europei, che avevano ben accolto la progressiva riabilitazione dell’Iran e la sua riammissione nei circuiti internazionali del mercato del petrolio, gli Stati Uniti da un lato non potevano ignorare il fatto che con Teheran si restasse in condizioni di gelo diplomatico, sia per gli strascichi delle passate crisi, sia per la perdurante e viscerale ostilità di quel regime verso Israele, tuttora non riconosciuta.

Trump doveva inoltre tener conto anche delle preoccupazioni dell’altro suo grande alleato mediorientale, quell’Arabia Saudita in perenne sfida strategica con l’Iran per l’egemonia sul Golfo Persico. Oltretutto, il nuovo sviluppo energetico americano, che grazie al fracking rendeva gli Stati Uniti ormai indipendenti dalle importazioni di petrolio, nonchè potenziali esportatori di gas naturale, in concorrenza con l’Iran, oltre che con la Russia, contribuivano a rinnovare la tensione.

Nonostante ancora nel marzo 2018 il direttore dell’AIEA, il giapponese Yukiya Amano garantisse che l’Iran stava osservando scrupolosamente il trattato, USA e Israele prepararono una vera offensiva mediatica nei suoi confronti, fatta tra le altre cose di fotografie satellitari dei presunti siti nucleari mostrate spesso dallo stesso premier israeliano Benjiamin Netanyahu per mostrare non meglio specificate “attività” non comprovate dagli ispettori AIEA. Così, l’8 maggio 2018 Trump annunciò il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dal JCPOA, ponendo le condizioni per gli eventi degli ultimi mesi. Vennero rinnovate pesanti sanzioni americane al paese, che andavano a colpire i pagamenti sui circuiti finanziari, comunque dominati dal dollaro, per spingere anche gli europei ad abbandonare gli affari con Teheran.

Nonostante ancora nel marzo 2018 il direttore dell’AIEA, il giapponese Yukiya Amano garantisse che l’Iran stava osservando scrupolosamente il trattato, USA e Israele prepararono una vera offensiva mediatica nei suoi confronti, fatta tra le altre cose di fotografie satellitari dei presunti siti nucleari mostrate spesso dallo stesso premier israeliano Benjiamin Netanyahu per mostrare non meglio specificate “attività” non comprovate dagli ispettori AIEA. Così, l’8 maggio 2018 Trump annunciò il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dal JCPOA, ponendo le condizioni per gli eventi degli ultimi mesi. Vennero rinnovate pesanti sanzioni americane al paese, che andavano a colpire i pagamenti sui circuiti finanziari, comunque dominati dal dollaro, per spingere anche gli europei ad abbandonare gli affari con Teheran.

All’Iran, che certo non è uno stinco di santo, stante la sua risaputa penetrazione militare in Libano, Siria, Iraq e Yemen, va riconosciuta però in questa vicenda una certa pazienza, nel senso che ancora per un anno dopo l’annuncio di Trump ha rispettato scrupolosamente il trattato, come confermato dall’AIEA. Il governo di Rohani ha confidato che la diplomazia russa ed europea potesse in qualche modo rimediare, ma col passare del tempo il nuovo inasprimento delle sanzioni ha levato ogni illusione, paradossalmente avendo il risultato, controproducente per l’Occidente, di rafforzare a Teheran la corrente più oltranzista dei pasdaran e del clero vicino alla Guida Suprema Alì Khamenei.

Soltanto un anno esatto dopo il ritiro americano, l’8 maggio 2019, gli iraniani hanno annunciato che avrebbero violato alcune limitazioni del trattato. Il successivo 7 luglio hanno dichiarato di aver superato il limite del 3,67 % di arricchimento arrivando al 4,5 % in autunno. Poi, il 5 novembre 2019, il direttore dell’agenzia nucleare iraniana, Ali Akbar Salehi, ha annunciato l’innalzamento della soglia al 5 %, perdipiù aumentando il numero di centrifughe attive ed allargando la raffinazione dell’uranio anche al centro di Fordow, oltre a quello, consentito, di Natanz.

Guardando poi agli ultimi eventi del gennaio 2020, la prospettiva è poco allegra perchè se, come sembra, gli iraniani si riterranno in qualche modo “traditi” e arricchiranno l’uranio oltre il 20 % e senza limitazioni di quantità, si ritornerà alla situazione tesa degli anni di Ahmadinejiad. Con la differenza notevole dell’uccisione di Soleimani ad approfondire ulteriormente un solco che è in realtà già un burrone. Ora, il punto fondamentale è che l’Iran ha certamente la possibilità materiale di costruire un ordigno a fissione in un tempo relativamente breve.

Le 19.000 centrifughe, la maggior parte, lo ricordiamo, “spente” dal trattato ma non demolite, sono sempre lì, pronte in caso di raffinazione accelerata, al netto di possibili nuove azioni israeliane o americane per distruggere o quantomeno sabotare gli impianti.

La possibilità materiale, tuttavia, non implica la volontà politica, poichè se così fosse, in termini di proliferazione puramente “potenziale”, gli Stati Uniti dovrebbero in teoria preoccuparsi egualmente di nazioni altamente sviluppate come Germania, Giappone e Corea del Sud. Che però non hanno la volontà acclarata e, soprattutto, sono percepite da Washington come amici. Se davvero, come ha attestato l’AIEA, non c’è traccia di studi effettivi iraniani per una testata nucleare applicabile ai missili balistici, il fatto che Teheran abbia puntato molto su questo tipo di vettori non basta di per sè a sostenere che, almeno per il momento, gli ayatollah pensino all’atomica.

Khamenei, riprendendo le orme del suo predecessore e maestro Khomeini, già ha dichiarato che le armi nucleari sono “contrarie all’Islam”. Come si può interpretare la sua “fatwa”? Uno statista, per quanto di estrazione clericale, potrebbe benissimo mentire e poi lasciar campo libero ai militari. E’ vero però che l’evidenza del programma atomico iraniano sembra, fino ad oggi, accreditare la versione della Guida Suprema. Per tutti questi anni l’Iran ha dimostrato al mondo di essere tecnicamente in grado di arrivare a uno o più ordigni nucleari, sviluppando nel contempo una vivace manifattura di missili balistici.

Ma pare abbia volutamente evitato di arrivare all’U235 al grado del 90 %, assemblare una bomba, e sperimentarla in qualche sua landa desertica, nè tantomeno creare un credibile “veicolo di rientro” per i missili, per lanciare precisi ammonimenti a Israele. Teheran vuole far capire agli israeliani, unica vera potenza nucleare acclarata del Medio Oriente, che il paese persiano potrebbe, se necessario, tenergli testa, o almeno cercare di tenergli testa in quel campo, con una sorta di “equilibrio del terrore locale”.

Ma non lo vuole fare perchè, probabilmente, un altro scopo, più sottile, è quello di porre al mondo il problema, speculare, dell’arsenale nucleare israeliano. E del resto gli iraniani hanno spesso fatto appello in passato alla possibilità di un Medio Oriente “denuclearizzato”, con riferimento sicuramente a Israele, ma potenzialmente anche alla rivale Arabia Saudita, che avendo finanziato la bomba atomica pachistana potrebbe, come pensano molti, compartecipare all’arsenale di Islamabad.

Gli iraniani quindi, fanno della questione nucleare certamente una questione di principio, di orgoglio nazionale e scientifico, anche nei risvolti energetici delle centrali nucleari. Eredi di una civiltà antica di 2600 anni, se non di più, non tollerano che la diffusione della tecnologia, che nel corso della storia non ha mai conosciuto simili paletti, venga loro negata come se fossero “di serie B”.

Certo, è vero che un grosso problema è costituito dalla non accettazione dell’esistenza stessa di Israele, che però è dettata molto da esigenze di politica interna iraniana, ossia dal mantenere il paese in stato di “rivoluzione permanente” per controllare la popolazione. Abbiamo visto come l’Iran dello scià Palhevi andasse d’accordo con lo Stato ebraico tanto da vagheggiare persino una collaborazione atomica.

Possiamo dunque arguire che, su tempi lunghi quanto una generazione, e con una possibile evoluzione interna del regime di Teheran, almeno riformista, se non propriamente democratica, presto o tardi l’Iran possa ritornare ad avere con gli israeliani rapporti quanto meno normali. Ma potrà dipendere, appunto, più dall’evoluzione della società e della politica iraniane, che da forti pressioni esterne, le quali il più delle volte si rivelano pericolose per gli equilibri geopolitici.

Certo, la forza missilistica dei pasdaran, di cui qui accenniamo per sommi capi per motivi di spazio, resta lì a ricordarci che i discendenti degli antichi persiani, comunque una potenza regionale di 80 milioni di persone e vasta 5 volte l’Italia, non intendono rinunciare a uno strumento bellico che aumenta i costi di un’aggressione nemica al paese. Ma il grosso dei missili è rimasto ancora oggi su di un raggio di 2000 km, ossia la versione migliorata dello Shahab 3. I missili a presunto raggio intercontinentale, ipotetici Shahab 4, 5 e 6, sono rimasti allo stadio di progetto, mentre nuovi vettori apparsi in seguito, come il Ghadr 110, l’Emad o il Khorramshar, sono ancora accreditati di gittate sui 2000, massimo 2500 km, sebbene si parli di una migliorata precisione di guida e della maggior confidenza iraniana con prove di testate multiple MIRV.

Poichè comunque i missili balistici sono relativamente prevedibili e facilmente intercettabili da difese antimissile sofisticate, come il sistema israeliano Arrow, una maggior preoccupazione potrebbe essere comprensibile relativamente ai missili da crociera, di cui il più recente esempio di fabbricazione iraniana è l’Hoveizeh, presentato il 2 febbraio 2019 e forse non ancora in servizio. Si tratterebbe di un derivato locale del KH-55 russo, con raggio d’azione di 1350 km e capacità di volare, come tutti i missili da crociera, a quota abbastanza bassa da non farsi rilevare dai radar, e dunque dalle difese antimissile, fino a brevissima distanza.

Ma, anche in tal caso, la scarsità di dati e la propaganda del regime impediscono una reale valutazione delle capacità dell’arma, che pone sicuramente problemi complessi di guida e volo automatico. L’impressione generale, comunque, è che la componente missilistica iraniana si stia ancora alimentando con una serie di prototipi, spesso modifiche di un tipo nell’altro, fra cui non è ancora stata operata una scelta in termini di produzione di massa.

A far presumere gittate di grandissima portata potrebbero essere i razzi vettori spaziali Safir e Simorgh, grazie ai quali fra il 2009 e il 2019 l’Iran ha potuto mettere in orbita propri satelliti, anche militari. Si tratta però di vettori spaziali, appunto, fatti per essere lanciati da rampe fisse come quelle del centro spaziale Semnan. Sono lunghi fra 22 e 27 metri e per avere serie ricadute militari dovrebbero essere un po’ rimpiccioliti e adattati a rampe mobili autocarrate, per una vera guerra di missili “spara e spòstati”.

Lo stesso programma spaziale iraniano ha subito rallentamenti a causa di incidenti, come l’esplosione avutasi presso le strutture di lancio di Semnan il 29 agosto 2019, il che ha rinnovato i timori di sabotaggi da parte del Mossad. Ciò che manca tuttora in Iran, a quanto è noto, è l’anello di congiunzione fra il programma nucleare e i missili, ovvero una testata di peso e ingombro adatti in cui venga inserito il meccanismo di fissione.

Poichè l’Iran si è sempre mantenuto a livello dell’accumulo di materiale fissile, come perfino l’intelligence israeliana sembra accreditare, anche perchè diversamente avremmo visto più esplicite denunce internazionali, l’atomica di Teheran si può considerare fino ad oggi altrettanto “virtuale” che quella di moltissimi paesi industrializzati che dispongono di centrali nucleari. Il problema si conferma quindi, ancora una volta, più politico che tecnologico. Nonostante le capacità materiali possano davvero consentire agli iraniani, come temuto ancora oggi da Israele, di costruire una bomba, rudimentale, entro un anno, e montarne un’altra su un missile in un paio d’anni, appare difficile che l’Iran scelga davvero una simile strada.

Più probabile invece che si metta ad arricchire molto uranio per fare scorte da giocare come carta diplomatica nei mesi e anni futuri. Un’ipotesi alternativa, ma meramente speculativa, potrebbe essere che gli iraniani dispongano già di testate nucleari grazie a una segretissima compartecipazione al programma atomico nordcoreano. I contatti passati con la Corea del Nord sono però comprovati dal punto di vista missilistico, ma non da quello delle armi nucleari.

Dopotutto, da quando nel 2006 i nordcoreani fecero esplodere il loro primo ordigno sotterraneo, in 14 anni ci sarebbe stato tutto il tempo perchè l’Iran avesse potuto, in estrema segretezza, ottenere da Kim Jong Il e poi dal figlio Kim Jong Un anche un solo prototipo da copiare. Ma lo stretto monitoraggio internazionale dei due paesi avrebbe facilmente segnalato qualcosa. Peraltro, per non aggravare la crisi, sarà anche bene porre la massima attenzione alla possibilità di queste, o altre accuse, eventualmente costruite a tavolino per far sembrare artificialmente la situazione più grave di quel che è in realtà.

Dovrebbe fare scuola, in tal caso, il ricordo della “fonte Curveball” e delle sue acclarate bugie sulle presunte atomiche di Saddam, che condussero nel marzo 2003 all’invasione americana dell’Iraq, disastrosa per i delicati equilibri di una regione e le cui conseguenze perdurano ancora oggi. I prossimi mesi saranno cruciali, prima che, nel novembre 2020, Trump possa essere riconfermato, come presidente uscente, ai vertici degli Stati Uniti, mantenendo anche nel 2021 l’America in diretta rotta di collisione con una Repubblica Islamica che dall’anno prossimo potrebbe essere guidata da un falco come Qalibaf.

Foto: Fars, IRNA, Casa Bianca, Tasnim News Agency, Press TV, Outside the Beltway

Mirko MolteniVedi tutti gli articoli

Nato nel 1974 in Brianza, giornalista e saggista di storia aeronautica e militare, è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e collabora col quotidiano “Libero” e con varie riviste. Per le edizioni Odoya ha scritto nel 2012 “L'aviazione italiana 1940-1945”, primo di vari libri. Sempre per Odoya: “Un secolo di battaglie aeree”, “Storia dei grandi esploratori”, “Le ali di Icaro” e “Dossier Caporetto”. Per Greco e Greco: “Furia celtica”. Nel 2018, ecco per Newton Compton la sua enciclopedica “Storia dei servizi segreti”, su intelligence e spie dall’antichità fino a oggi.